《棄妃不承歡:腹黑國師別亂撩》 第169章 與你,不死不休(2)

悠揚如流水的箏聲,回在奢華卻冰冷的六樓。

窗外,京城裡的大片燈火璀璨耀眼。而夜幕之,星河流,浩渺寂靜。

清寧覺到腰間加重的力道,咬住,不讓自己發出疼痛的聲音,著溫傾慕的視線,充斥著嫉妒與不滿。

說什麼為侍妾彈曲,公子分明是同這位晉寧王妃舊未了,變著法兒地想吸引的注意!

花容戰的眉梢眼角都是怒意,他盯著坦然彈箏的人,攥著摺扇,正前阻止,樓梯忽然有腳步聲響起。

那腳步聲清晰而沉重,一步一步,緩慢地走來。

古樸悠揚的曲聲,沈妙言看見穿著墨綠錦袍的男人緩步而來。

他腳踩祥雲靴,姿修長,錦袍繡有一團仙鶴,領口綴著一枚圓形純金扣。

五清秀俊,乾凈耐看。

而那雙眼,卻彷彿含著化不開的愫,無論看向哪裡,都含脈脈,好似是在看向他的人。

他微笑著,走向溫傾慕。

“晉寧王?”沈妙言輕聲,目落在他腰間那塊刻了“晉寧”二字的玉佩。

花容戰生生收回邁出半步的腳,桃花眼復雜難測。

箏聲驀然停止,溫傾慕靜靜著斷掉的琴絃,杏眼有一彷徨。

楚隨玉在麵前站定,俯,在的額頭印下一吻。

Advertisement

時間彷彿靜止,樓寂靜得可怕,沈妙言不覺往君天瀾背後躲了躲,甚至不敢去看花容戰的臉。

隻因花容戰有多恨溫傾慕,有多溫傾慕。

楚隨玉的吻輕的像是蜻蜓點水,須臾,他執起溫傾慕的手,白的指尖沁出鮮紅的珠,他取出錦帕,細致而溫地為去那珠。

詭異的靜默,他握著溫傾慕的手,笑容溫雅地看向花容戰:“容戰,本王的王妃,不是你可以取樂的件。這雅室,我們不要了。”

說罷,帶著溫傾慕,轉離開。

他走得很瀟灑,像他過去行走在那些鶯鶯燕燕間一般。

萬花叢過,片葉不沾。

這出大戲落幕,君天瀾帶著沈妙言,淡漠地進了訂好的雅室。

花容戰靜靜站在窗邊,一張臉攏在昏暗的線裡,人看不清他的表。

“公子……”清寧擔憂地喚了聲。

“滾。”

清寧畏懼地屈膝行了個禮,便乖巧地退了下去。

即便平時再如何寵,可公子發火時,卻是真的可怕。更何況,不是溫傾慕,沒有與公子吵架冷戰的資格。

花容戰雙手擱在窗臺,背對著滿城熱鬧,睫遮住了瞳眸的彩,薄的溫度幾近冰涼。

沈妙言掩雅室的雕花木門,君天瀾在黃花梨木大椅落座,“斟茶。”

跑過去,斟好茶水送到他手邊:“花狐貍好可憐。”

君天瀾卻不以為意,向樓下的江麵,有造型巨大的河燈從遊順流而下,滿河都是小小的蓮花燈,飄飄搖搖地往下遊而去。

“你覺得,晉寧王是一個什麼樣的人?”他呷了口茶,慢條斯理地問道。

沈妙言想了想,認真答道:“聰明人。楚雲間的猜忌心很強,所以才會有那麼多皇子被暗殺和流放。但是,晉寧王作為一名年皇子,不僅沒有遭到厄運,反而得封王爺。可見,他是一個非常聰明的人,他知道如何避開楚雲間的猜忌。”

“還有呢?”君天瀾又問。

圓圓的琥珀瞳眸閃過疑慮,輕聲道:“重而專一的人。”

“哦?”君天瀾臉出現了一興趣。

“市井傳言,晉寧王是個多種子,不僅府侍妾無數,更是常常流連於秦樓楚館,京紅知己數不勝數。”

抿了抿小,“但是,他並沒有那種日夜沉湎酒的憔悴和乾枯。相反,他的眼睛非常特別,那是一雙住著飽滿靈魂的雙眼。他吻晉寧王妃時,目很溫,很專。”

“所謂‘萬花叢過,片葉不沾’,不過如此。他,從心底裡著晉寧王妃。”

見小丫頭的觀察如此細致,君天瀾眼笑意更濃。

他手將拽到自己懷,捉住的下,像是表揚:“能看到這麼多,很不錯。”

他視線灼熱,沈妙言又同他距離這麼近,便很有些不自在,忍不住往後挪了挪:“多謝國師誇獎!”

這個後退的小作被君天瀾看在眼,心不喜,於是將拽得更近些,凝視著那雙圓眼睛:“怎麼,不喜歡靠近本座?”

“沒有……”沈妙言低頭,完全不敢同他對視,小心臟跳得極快,雙頰發燙,“國師說過,男有別。我如今十三歲,再過兩年便該及笄,很快是嫁人的年紀了……”

鮮這樣害,君天瀾凝視著,見臉頰緋紅,便起了逗弄之心:“不是說,要嫁給本座嗎?同本座親近些,又有什麼關係?”

沈妙言猛地抬頭,便對那雙幽深的眸。

心跳,越發快了。

半晌後,艱難地開口:“那,國師喜歡我親近你嗎?”

君天瀾愣了愣,雅室的氣氛,忽然詭異起來。

正沉默間,兩名侍端著茶點心等進來,方纔打破這令人尷尬的寂靜。

們退下後,君天瀾拿了碟點心塞到沈妙言手:“去窗邊看燈吧。”

沈妙言抱著點心,著他,卻見他隨手拿了案幾的一本雜史翻閱起來。

眼都是復雜,在心底輕輕嘆了口氣,剛剛那個問題,怕是沒有機會再問了。

趴在窗臺,看著巨大的白兔燈籠遊船從遊緩緩而下,這盞花燈該是今年元宵節最隆重盛大的一盞。

正觀著,那白兔花燈突然熄滅。

外麵走廊同時響起嘈雜的腳步聲,侍們的尖聲此起彼伏,雕花木門被重重撞開,沈妙言還沒來得及回頭去看,房的燈被滅掉。

瞬間黑暗的環境,聽見杯子碎裂的聲音,雙眼好不容易適應黑暗,子一輕,被人攔腰抱起,直接躍窗而出。

風從耳畔吹過,借著流溢彩的燈,偏頭去看,瞧見君天瀾冷峻緻的側臉。

棄妃不承歡:腹黑國師別

猜你喜歡

-

完結98 章

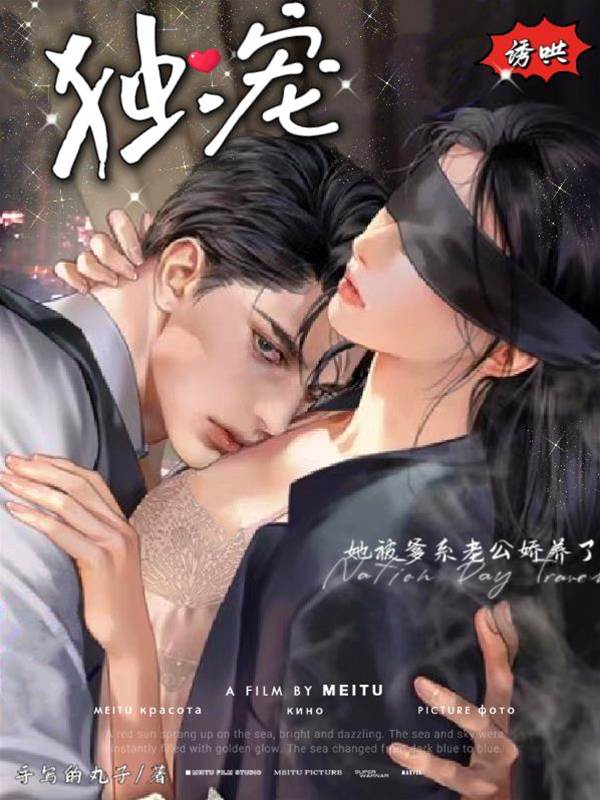

獨寵!誘哄!她被爹係老公嬌養了

1v1雙潔,步步為營的大灰狼爹係老公vs清純乖軟小嬌妻 段硯行惦記那個被他撿回來的小可憐整整十年,他處心積慮,步步為營,設下圈套,善於偽裝人前他是道上陰狠殘暴,千呼萬喚的“段爺”人後他卻是小姑娘隨叫隨到的爹係老公。被揭穿前,他們的日常是——“寶寶,我在。”“乖,一切交給老公。”“寶寶…別哭了,你不願意,老公不會勉強的,好不好。”“乖,一切以寶寶為主。”而實際隱藏在這層麵具下的背後——是男人的隱忍和克製直到本性暴露的那天——“昨晚是誰家小姑娘躲在我懷裏哭著求饒的?嗯?”男人步步逼近,把她摁在角落裏。少女眼眶紅通通的瞪著他:“你…你無恥!你欺騙我。”“寶貝,這怎麼能是騙呢,這明明是勾引…而且是寶貝自己上的勾。”少女氣惱又羞憤:“我,我才沒有!你休想在誘騙我。”“嘖,需要我幫寶寶回憶一下嗎?”說完男人俯首靠在少女的耳邊:“比如……”“嗚嗚嗚嗚……你,你別說了……”再後來——她逃他追,她插翅難飛“老婆…還不想承認嗎?你愛上我了。”“嗚嗚嗚…你、流氓!無恥!大灰狼!”“恩,做你的大灰狼老公,我很樂意。

15.9萬字8 12612 -

完結31 章

惹春嬌

【冷情國公世子vs草包將門美人】【歡喜冤家 一見鍾情 奉子成婚 甜寵1V1sc】崔恪出身名門,大家公子,這輩子都沒想到自己會娶甄珠這樣一個女人。她出生鄉野,毫無學識,貪財好色,蠢笨粗俗。且與他是天生的不對付。第一次見麵,脫鞋甩在他臉上,還將他推下河引來重病一場。第二次交集,因賭錢涉案栽在他手上,罰她吃了幾天牢飯,臨走時把滿腹汙穢吐在他的衣裳。輪到第三次,一夜春宵後還以迅雷不及掩耳之勢懷上了他的崽崽……起初的崔恪:“要娶甄珠?我崔夢之這是倒了幾輩子血黴?”後來的崔恪:“娘子不要和離,夫君什麼都聽你的!

7.9萬字8.18 3744 -

完結245 章

他也悄悄

聞知是賀家領回來的小姑娘。 臉上有一小片淡紅色的胎記,性情安靜溫軟。 女孩有個祕密:她暗戀着少爺賀嶼之。 紈絝驕躁的少爺愛吃紙核桃,都是聞知剝,剝到手指生疼。 只換來一聲冷嗤:“反胃,拿去扔了。” 後來,聞知終於學會將喜歡收斂,賀嶼之卻慢慢換了個人。 他買了粉餅遮掉她的胎記,凌晨帶她去買最後一盞孔明燈。 生日那天。 蠟燭的火苗照耀着兩個人的臉。“你許願,想考上A大嗎?”聞知問。 賀嶼之卻閉上眼,聲音澀然:“不” “我許願,讓知知不要再自卑那塊胎記了。” 聞知悄悄想,或許他也有一點喜歡我。 — 可第二天,聞知去找賀嶼之,卻發現對方又跟一幫混混在一起。 那些人起鬨說:“你不會真喜歡她吧?” 少年倚在牆邊,漫不經心地玩着打火機:“怎麼可能?” “看她可憐,做做善事而已。” - 聞知被騙了好久。 她攢錢做掉了胎記,再沒給過對方一個正眼。 後來,不可一世的少爺像淋了雨的小狗,夾着尾巴在樓下等了好久纔等到聞知下來。 眼尾泛着急色:“知知,我錯了。” 聞知卻垂着眼,轉身便走。 “麻煩別再來找我。” 直到第二天回來,發現賀嶼之仍站在原地。對方抱着破落的玫瑰,淋了一夜的雨,可憐巴巴的。 “可是我想你。” “很想很想。”

37.5萬字8.18 7893 -

完結48 章

這就是心動的感覺

當從不會心動的緋聞女王對上行蹤詭秘的雙面怪盜,究竟誰能搶先俘獲對方的心? 當神秘怪盜化身惡女霸總的貼身總助,是處心積慮另有所圖還是欲擒故縱欲愿者上鉤,當精靈古怪小魔女對冷面黑客一見鐘情,看似一廂情愿的表象下是否隱藏了雙向奔赴的浪潮? 當心動化為感應,你是否會有追尋真愛的勇氣? 這是一個奇妙的元宇宙世界,你看到的未必是真,但是情感一定不會有假,當兩人心意相通,心動戒指就綻放最美的閃光,今天你心動了嗎?

11.1萬字8 149 -

完結1506 章

一吻定情:人魚嬌妃,要抱抱

王妃打人了,王爺笑了。 王妃把府里的貓寵都丟掉了,王爺不為所動。 王妃叫王爺去修鍊,某人暗喜,瞬間趕往後院。 二十一世紀強大美人魚少女,一朝修鍊人形,竟然穿越成不受寵的侯府嫡女,還被一根魚鉤釣上岸,從此開啟了賣萌撒嬌求修鍊的日子。 更可惡的是,夏藍汐在現代見過擼貓擼狗的,本以為抱上了夫君金主的大腿,未曾想到這個主竟然是擼美人魚狂魔,每天擼的她腰酸背痛。

136.2萬字8 72 -

完結134 章

撩欲熱吻!財閥老公失控狂親

【雙處+男女主身心唯一+七歲年齡差+爹系強占有欲+追妻火葬場】京城頂級豪門謝家現任掌權人謝瑾臣,冷峻矜貴,克己復禮,性情淡漠到目空一切。 姜家幺女姜明婳是姜家眾星捧月的掌上明珠,嬌氣可愛,漂亮富貴,簡直是人間芭比。 所有人都不會將他們聯系到一起,姜明婳也這麼認為。 但因著兩家老一輩的舊情,兩人被長輩撮合成了婚。 在此之前,兩人陰差陽錯有過一夜,也都心照不宣地絕口不提。 —— 婚后,經過那無數曖昧火熱的日日夜夜,兩人已不復從前的陌生,感情如膠似漆,姜明婳也覺得謝瑾臣真的是把她當成妻子看待。 直到宴會那天,她聽見了謝瑾臣跟他朋友的對話。 “三哥,你去國外追了盛茗三年,現在盛茗突然回國了,嫂子不會介意吧?” —— 謝瑾臣發現姜明婳這幾天對她冷淡了很多,在他反省自己哪里做得讓她生氣時,他看見兩人從前歡愛的書房桌子上放著一份離婚協議書。 后來,謝瑾臣喝醉酒在樓道堵住一直躲他的姜明婳,強勢將她鎖在懷里失了控狂吻: “老婆,沒有別人,跟我回家好嗎?”

25.1萬字8.14 151

上一章

上一章

下一章

下一章

目录

目录

分享

分享

反馈

反馈