《被陰戾太子聽到心聲后》 第32頁

寧德侯立即拱手相勸:“陛下不必過分自責,九殿下小小年紀,心頑劣也屬尋常,日后好生教導便是。陛下為朝政大事盡職盡責,還要管教近二十個子的功課,千緒萬端,有些疏也在所難免。”

他這一說,方才還滿臉不悅的閣老們神都緩和下來,頷首認同。

誰都有子,可就算是大昭這些登閣拜相的頂級權臣,也不敢保證將家中子孫培養得個個出人頭地、品行端方,何況是日理萬機子眾多的淳明帝?九殿下還是老幺,多疼些也是人之常,往后慢慢教導便是。

見淳明帝自責不已,沈丘樺也躬請罪:“教不嚴師之惰,九殿下如此頑劣,是微臣教導無方,陛下信任臣,將皇子們給臣,臣卻有負陛下所托,臣實在汗,還請陛下降罪。”

又一番君唱臣和,眼瞅著風向扭轉,德順及時道:“殿下之意是,陛下雖勞國事,也該以作則,嘉言懿行,沈閣老授業解的同時,也要重視皇子公主們的品行教育。九皇子今日口出穢言,太子殿下代為教訓,往后還需陛下和閣老們多加用心,勸善規過。”

幾句話下來,說得淳明帝和沈丘樺臉一陣紅一陣白。

這話說得,淳明帝連自己的兒子都教不好,還要太子代為教訓。

往深了想,太子是否也是借此事表達對淳明帝這個代職皇帝的不滿,想要親自執政了?

散會之后,寧德侯父子一道回署。

寧德侯如今任戶部尚書,寧德侯世子謝懷川也在今年擢升為正四品都察院左僉督史,這都是家族振興帶來的榮耀。

經書房一事,父子倆皆是神不虞。

寧德侯斥責兒子:“你今日太沉不住氣了!”

Advertisement

謝懷川在外還算冷靜自持,可為父親的寧德侯卻知他心中有鬼。

去年一場宮宴上,謝懷川喝得爛醉如泥,倚在妻子懷中,口中念的卻是玉嬪的閨名!

寧德侯也是那時才知道,自家兒子親這麼多年,且已有一雙兒,竟然還在惦記皇帝的人!

好在只有世子夫人孟氏和寧德侯知曉此事,寧德侯怒氣沖天,安好兒媳,又狠狠責罰了謝懷川。

今日在書房,謝懷川竟然又為了玉嬪所生的九皇子,當著諸位閣老的面口不擇言,議論太子的不是!

太子為人如何,閣老們心里自有一桿秤,怎麼也不該是他這皇帝侄胡議論,這旁人如何作想?

皇后母族對太子不滿已久?

還是淳明帝也有此意,取代江山?

謝懷川心事重重,不知太子會如何嚇唬九皇子,可眼下又去不得寶華殿,一時心焦難安。

“父親,兒子知錯了,方才是一時急……”

寧德侯冷聲道:“好在方才殿中議論的是九皇子的管教問題,注意力不在你上,否則連陛下都要對你有所猜疑。這回不論九皇子發生什麼,你都給我收了心思,莫要過問。你記住,寶華殿的一切早就與你無關,莫要平白授人以柄。”

謝懷川抿,頷首應下。

兩人不知不覺已走到東華門附近。

昨日就聽同僚說,太子罰了一名宮婢在東華門外守宮門,今日與九皇子發生爭執的恐怕就是此人。

父子倆不約而同地看過去,果然見一著銀紅襖的子立在宮門外,薄而和的日在面頰鍍了層淡金的芒,襯得雪白剔,艷驚人。

聽到腳步聲,明澈烏潤的水眸也朝他們看來,這一眼,謝懷川幾乎立刻確定,這宮便是被他下了七日散的司寢宮!

與接頭的下屬雖已死在東宮刑房,但曾向他描述過那司寢宮的容貌,與面前的子分毫不差,且深得太子喜,恨不得夜夜召喚,除了此等人,謝懷川想不出還有何樣容貌可以獲得太子的青睞。

可不是應該早就死了!怎會站在這里?

難道是太子給解了毒?

今日太子也是為了,才親自教訓了九皇子?

云葵也認出了謝懷川。

畢竟在夢里被迫旁觀了這位世子爺與后宮嬪妃共赴巫山的全過程,這位寧德侯世子汗流如雨,話連篇,讓人想忘記都難。

可他為何要用這種眼神看自己?有一瞬間,云葵甚至覺得他像是白日撞見了鬼。

難不下毒的就是他?

云葵再想仔細確認一番,對方已經不聲地收斂了異常,仿佛方才那一瞬的瞳孔變化只是的錯覺。

兩位大同時朝自己看來,云葵遲疑片刻,還是躬施了一禮。

按理說宮門值守,就像羅章等侍衛一樣,若無旁事,無需向過往的所有員行禮,否則東華門外人來人往,這種低等宮,干脆整日在此長跪不起了。

好在寧德侯只是面復雜地看一眼便移開了。

寧德侯世子倒是多看了幾眼。

這些高個個都是人,練得喜怒不形于,不是能看的,云葵干脆不去想了,就算懷疑,此刻也沒有證據,不如晚上夢中再一探究竟。

今日發生了太多事,膝蓋還疼著,沒等天黑就回了偏殿,沐浴過后,往床上躺了會,又打起神前往承殿。

十幾道晚膳擺了滿滿一桌,香味都是頂級,讓人垂涎三尺。

太子見來,淡淡吩咐道:“既然來了,換你試膳吧。”

試膳的小太監已經試到最后一道,聞言幽怨地看了眼云葵,躬退下了。

云葵心中竊喜,象征地拿銀針了就開吃。

吃得香,本沒管每道不超過五錢的規定,喜歡的菜品就假裝沒試過,折回來再試一遍,反正太子向來食不佳,寥寥幾筷就擱下了,這麼多菜不吃也是浪費。

吃飽喝足后,德順奉上一瓶金瘡藥。

云葵瞧了瞧掌心,擺手道:“我就磨破點皮,不礙事。”

太子涼涼瞥來一眼,德順只能繼續勸道:“姑娘上吧,殿下的床褥可都是寸錦寸金的料子,弄臟、弄破可就不好了。”

「原來是嫌棄我呢。」

「那天晚上親我的時候,也沒見您嫌棄我。」

太子沉著臉,目卻落在褪下袖出的一截雪白膩的小臂,那有一兩寸長的傷。

趁抹金瘡藥,太子開口問道:“這幾日除了幾位皇子,可還見過什麼人?”

不知是不是錯覺,總覺得太子嗓音有些啞。

想了想,如實道:“確實有幾位不認識的大人,不過我還見到寧德侯世子了。”

太子目微凜。

當然,能不能夢到謝懷川都無所謂,謝懷川安進來的眼線盡管至死不肯開口,卻已在心聲中坦一切,眼下他還在搜集各方證據,到時一網打盡便是。

云葵抹完手肘和掌心,又掀起,涂抹膝蓋。

見太子盯著,微微側過,避開了他灼灼的視線。

還記著湯泉宮那日呢,這個小氣鬼遮遮掩掩,了也一丁點都沒給瞧見!

那也不給他看!

云葵轉過,掀起擺,出瑩白纖細的小蹆,才捻了點藥膏準備涂抹,一道高大漆黑的影忽然籠罩下來。

太子盯著傷的膝蓋,嚨微滾:“孤總要看看,你膝上這傷重不重,會不會弄臟孤的床褥。”

云葵來時心里那些赧然和拘謹都被他這句話沖散了大半。

抿抿,泛青紫的膝蓋往他面前懟,沒想單腳站立沒站穩,眼看著就要往下倒,好在男人眼疾手快,微涼的手掌及時托住窩,另一只手穩穩箍住后腰。

糲的掌心與那細膩溫熱的未及之地合,一瞬間如同電流般的麻流遍全,兩人皆為之震。

云葵心臟撲通撲通往外蹦。

窩間那只手覆上來時分明還是冰涼的,此刻卻燙得渾火燒火燎,比任何時候都要清晰。

小心翼翼抬起頭,四目相對,男人眸沉熾,滾燙的呼吸拂落在臉頰,瞬間滿臉漲紅,雙手不知如何安放。

太子結微滾,良久才斂眸,看向傷的膝蓋。

原本雪無暇的皮此刻青紫一片,兩磨破皮的地方往外滲出殷殷。

他下意識地抬起手指刮了刮,溫熱的指腹與冰涼的扳指同時掃過膝上薄而敏的雪,激得雙蹆忍不住輕。

偏偏這個姿勢又極其尷尬,在畫冊中見到過,似乎什麼“山羊上樹”……只是他量太高,才齊他肩膀,配合起來可能不太容易。

太子:“……”

這幾日在邊竟也漲了不見識。

他不像別的皇子,年之后便有通房丫鬟侍奉左右,一來他對可有可無,這些年征戰在外也無暇顧及親事,也就是這次回京,年過弱冠,皇后再不給安排就要落人話柄了,又看在他命不久矣的份上,這才按照慣例撥了四個侍寢宮。

哦豁,小伙伴們如果覺得不錯,記得收藏網址 或推薦給朋友哦~拜托啦 (>.

猜你喜歡

-

連載1900 章

嫡女驚華

鳳驚華前世錯信渣男賤女,害的外祖滿門被殺,她生產之際被斬斷四肢,折磨致死!含恨而終,浴血重生,她是自黃泉爬出的惡鬼,要將前世所有害她之人拖入地獄!

194.9萬字8.18 337396 -

連載162 章

東宮美人

宋懷宴是東宮太子,品行如玉,郎艷獨絕,乃是世人口中宛若謫仙般的存在。南殊是東宮里最低下的宮女。她遮住身段,掩蓋容貌,卑微的猶如墻角下的殘雪,無人在意。誰也未曾想到,太子殿下的恩寵會落在她身上。冊封那日,南殊一襲素裙緩緩上前,滿屋子的人都帶著…

51.2萬字8 8875 -

完結919 章

娘子很剽悍

前世她不甘寂寞違抗父命丟下婚約與那人私奔,本以為可以過上吃飽穿暖的幸福生活那知沒兩年天下大亂,為了一口吃的她被那人賣給了土匪。重生后為了能待在山窩窩里過這一生,她捋起袖子拳打勾引她男人的情敵,坐斗見不得她好的婆婆,可這個她打架他遞棍,她斗婆婆他端茶的男人是怎回事?這是不嫌事大啊!

85.9萬字8 29806 -

完結711 章

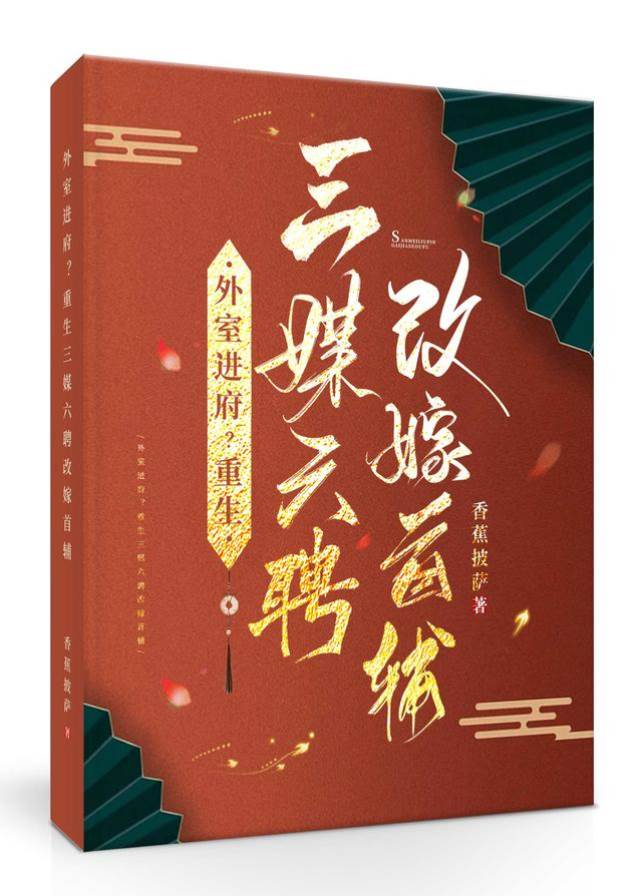

外室進府?重生三媒六聘改嫁首輔

【傳統古言 重生 虐渣 甜寵 雙潔】前世,蘇清妤成婚三年都未圓房。可表妹忽然牽著孩子站到她身前,她才知道那人不是不行,是跟她在一起的時候不行。 表妹剝下她的臉皮,頂替她成了侯府嫡女,沈家當家奶奶。 重生回到兩人議親那日,沈三爺的葬禮上,蘇清妤帶著人捉奸,當場退了婚事。 沈老夫人:清妤啊,慈恩大師說了,你嫁到沈家,能解了咱們兩家的禍事。 蘇清妤:嫁到沈家就行麼?那我嫁給沈三爺,生前守節,死後同葬。 京中都等著看蘇清妤的笑話,看她嫁給一個死人是個什麼下場。隻有蘇清妤偷著笑,嫁給死人多好,不用侍奉婆婆,也不用伺候夫君。 直到沈三爺忽然回京,把蘇清妤摁在角落,“聽說你愛慕我良久?” 蘇清妤縮了縮脖子,“現在退婚還來得及麼?” 沈三爺:“晚了。” 等著看沈三爺退婚另娶的眾人忽然驚奇的發現,這位內閣最年輕的首輔沈閣老,竟然懼內。 婚後,蘇清妤隻想跟夫君相敬如賓,做個合格的沈家三夫人。卻沒想到,沈三爺外冷內騷。 相敬如賓?不可能的,隻能日日耳廝鬢摩。

128.3萬字8.08 53539 -

完結239 章

寵妾滅妻奪嫁妝?廢你滿府嫁皇家

前世,謝錦雲管理後宅,悉心教養庶子庶女,保住侯府滿門榮華。最後卻落得一杯毒酒,和遺臭萬年的惡毒後母的名聲。死後,她那不近女色的夫君,風光迎娶新人。大婚之日,他更是一臉深情望着新人道:“嬌兒,我終於將孩子們真正的母親娶回來了,侯府只有你配當這個女主人。”謝錦雲看到這裏,一陣昏厥。再次醒來,重回前世。這一次,她徹底擺爛,不再教養狼心狗肺之人。逆子逆女們若敢惹她,她當場打斷他們的腿!狗男女還想吸血,風風光光一輩子?做夢!只是,她本打算做個惡婦,一輩子在侯府作威作福。沒想到,當朝太子莫名伸手,先讓她成爲了下堂婦,後又欽點她爲太子妃?她還沒恍過神呢,發現一直仇恨她的庶子庶女們,一個個直呼後悔,說她纔是親孃。昔日瞧不起她的夫看,更是跪在她面前,求她再給一次機會?

44.2萬字8.18 36260 -

完結185 章

小娘,你也不想王府絕後吧

西南王季燁出殯那天,失蹤三年的長子季寒舟回來了。爭名,奪利,掌權,一氣嗬成。人人都說,季寒舟是回來繼承西南王府的,隻有雲姝知道,他是回來複仇的。他是無間地獄回來的惡鬼,而雲姝就是那個背叛他,推他下地獄的人。她欠他命,欠他情,還欠他愛。靈堂裏,雲姝被逼至絕境,男人聲音帶著刻骨的仇恨與癲狂“雲姝,別來無恙。”“我回來了,回來繼承父王的一切,權勢,地位,財富……”“當然也包括你,我的小娘。”

27.5萬字8.33 8702

上一章

上一章

下一章

下一章

目录

目录

分享

分享

反馈

反馈