《大理寺.卿》 第四十六章 往來

太后去到承歡殿的時候,皇后正在看帳本。

富貴在外面簡單通報了一聲,便徑直行了進去。

皇后當然知道,平日裡只有宮妃去拜見太后的。若是老人家親自上門,除了興師問罪以外,想必也不會有什麼別的緣由。

故而皇后一聽是太后來了,難免心中忐忑,趕快放下手中的帳本下榻,親自恭迎。

太后行進來的時候面如常,倒是看不出要興師問罪的樣子。

皇后親自給斟了一杯茶。

太后側坐在榻上,若無其事地接過來,低頭輕嘬了一口,問到,“皇后近來都在忙些什麼?”

“回太后的話,臣妾近來正在整理后宮的夏帳。”說著話,將手裡的帳本呈給太后。

太后輕輕揮開了,笑道:“后宮的事有皇后打理,哀家自然是放心的。”

說著話,眼睛卻狀似無意地四瞟了瞟,“近來姝兒又在忙些什麼?哀家可是有好幾日沒見過了。”

皇后笑了笑道:“嫌天氣熱,故而每日都躲在宮中納涼,這丫頭也真是的。再熱也不能忘了禮數,怎得不去向太后盡盡孝道。”

說著話,便向一邊的嬤嬤招手,“去將姝兒喚來,皇祖母都親自駕到,怎得還不出來拜見。”

太后製止了,道:“無礙。怕熱的話,就讓在屋裡呆著,哀家這一趟也不是來找的。”

語畢,手中熱茶氤氳,太后將其放在一邊,看向皇后,“哀家記得姝兒時不好,甚是畏寒,就算是炎炎夏日,也常是手足冰涼。怎麼,這送去江南調養倒是還養得怕熱了。”

皇后接話,神無異,“太后不知,姝兒這番,也確實是調養得不錯了,否則從江南到盛京的這一段路,那孱弱的子都能給折騰沒了。”

太后點頭輕笑,“說來也是,哀家隻記得當初將姝兒送去你江南母家的時候,才兩歲,這什麼樣子的哀家都記得不甚清楚。這些年過去,倒是從子骨到相貌都是大變了。”

“孩子長大了,總是會變的。”皇后笑答,眼裡是遮不住的為母者的喜悅和慈。

“嗯,”太后沒再說什麼,勾了勾角又道:“太子近來的學業皇后可有關心過?”

皇后怔了怔,沒想到太后會話鋒一轉又問及太子,隻道:“臣妾有聽皇上提起過,說是太傅對他大有稱讚。”

“那就好,”太后依舊是沒有什麼表地品茶,水霧之中神更是模糊了幾分。

片刻後,看向皇后,以一種告誡的姿態,放低聲音道:“太子是國之儲君,這天下總有一日是會到他的手中的。”

皇后聞言怔愣了半晌,似懂非懂地點頭,低低應了聲,“是。”

太后默不作聲地打量,又道:“景澈替皇上辦事,就是替天下蒼生辦事,也是替太子辦事。”

皇后一怔,大驚,趕跪了下去,“太后這話可是折煞臣妾和太子了。世子是國之棟梁,太子自當以他為榜樣……”

“皇后你這是做什麼?哀家本就是這個意思,”太后故作驚訝,上前扶起道:“他們表兄弟兩雖相差八歲,可畢竟也是從小生活在一,之後就算是為君為臣,景澈也定然是會如替皇上效力一般,支持他的。”

太后拽著的手,覺到手心明顯的涼意和栗。

看樣子是真的被嚇壞了,而且對於衛姝或前朝的事,似乎也是真的毫不知。

太后先前確實有一瞬間的懷疑,畢竟衛姝不是從小養在皇宮,又自小弱,若是中途被歹人調了包,現在安在宮中的便是一枚最好用,也是最不會被懷疑的棋子。

畢竟作為嫡公主,母親是皇后,哥哥是太子,誰也不會鋌而走險,去跟那些臣賊子沆瀣一氣。

太后並不怕查衛姝,怕的是這一查若是將皇后和太子牽扯進來,不得朝堂之中又會是一場巨震。

方才的話,既試探了皇后的態度,又不輕不重地給了警告,斷了皇后跟前朝粘連的心思。

畢竟這天下,遲早有一日會是太子的。作太多反而得不償失,應該清楚其中的利害關系,故而也實在沒有必要去跟前朝牽扯不清。

太后終於覺得心裡松泛了許多。

兩人又隨意地聊了些后宮瑣事,一直到晚膳時間太后才起駕回宮。

皇后畢恭畢敬地將送至承歡殿門前,看著那一列車輦消失在夕的余輝斑斕之下。

伺候的嬤嬤前來扶。

“啪!!!”

一個掌卻狠狠地落在了的臉上。

皇后看著,方才眼中的純良恭敬都不見了,替而代之的是冷意和狠戾。

“不是讓你盯?怎麼麼蛾子都鬧到太后那裡去了?!”

嬤嬤被打得一愣,慌忙跪地求饒。

皇后冷笑,徑直從上過。

“來人,”接過宮遞來的手巾,了手上的跡,緩緩開口道:“拖到後院,杖斃。”

嬤嬤淒厲的哭聲剛起,就被人堵住拖走了。

“娘娘,”一個年邁的婦人湊近,在皇后耳邊輕聲道:“聽太后的意思,莫不是已經懷疑衛姝了?”

皇后半晌地沒有應聲,頭上珠翠反出夕的余輝,濃烈且刺眼。

斜睨了婦人一眼道:“娘你說呢?”

娘默默閉了。

“太后這是在告訴我,”皇后沉聲道:“不僅懷疑衛姝,還讓我好自為之,不要拿太子的未來做賭。”

“那娘娘準備怎麼做?”娘問。

“怎麼做?”皇后輕哂,“我和他們早就上了同一條船,一榮俱榮一損俱損,我有什麼資格反悔?”

“那……難道就這樣由他們拖下水麼?”

皇后聞言沉默良久,道:“我江南娘家,別留下任何線索。太后沒那麼容易查到的份,只會派人盯著衛姝,最近就讓在承歡殿,老老實實哪兒也別去。”

緩了緩,又道:“自從宋府出了那件案子,我總覺得不對。得告訴他們,宋正行這顆棋,能舍就得舍掉了。”

“還有,”皇后頓了頓,眼神狠戾,“這麼多年了,他要什麼也都該斂夠了。見好就收,別自掘墳墓。”

*

月朦朧,從窗欞一條隙進來,落到寢屋裡的那扇銅鏡前。

蘇陌憶將側的一盞燭臺取來,在銅鏡前晃了晃。

鏡中的男子風姿卓絕,劍眉、星目、英的鼻子、弧度剛好的下頜線。俊逸,卻又不氣;英武,亦帶著些溫潤。

他將鏡子裡的自己仔仔細細,上上下下打量了個遍,手來到腰腹的那條系帶,微不可察地將它拉開了一些。

素白的睡袍往下落半寸,恰好出他口實而流暢的線條,若若現。

他本還想將披散的長發再不著痕跡地打理一番,耳邊傳來一陣輕盈的腳步。

蘇陌憶隻得慌忙吹滅燭火,一個箭步衝上了床榻,將一早就備在枕邊的古籍拿了出來。

林晚卿托著終於絞乾的頭髮,從淨室出來的時候,一抬眼,看到的就是蘇大人斜倚在床頭,垂眸翻書的姿勢。

燭火溫暖的映上他的臉,為他原本過於冷肅的氣質添上了幾分和。

十指修長,骨節分明,神專注,襟半敞。

真是既冷又,實在是養眼得不得了。

林晚卿只看了一眼,便趕移開視線。

“大人,”行到燈盞旁,“可是要睡了?”

蘇陌憶並不看他,冷冷地沉聲“嗯”了一句。

燭火被吹滅,林晚卿踏著月而來。

——————

一睜眼看到6000珠,我覺得好像不更文有點白嫖了大家的珍珠...

猜你喜歡

-

完結1096 章

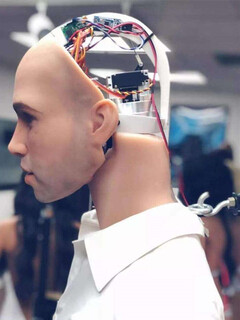

機器人當老公

路悠悠一覺醒來穿越到了年後的地球沒錢,沒房,沒人,怎麼辦?繼承遺產一次解決!美男機器人?買買買!沒有技能怎麼破?躺著玩遊戲財富滾滾來!廚師,我來!裁縫,我來!藥師,還是我來!還有那個美男,放著別動讓我來!!!什麼?機器人變成了真人?!那我的美男機器人去哪了?

113.6萬字8.09 82202 -

完結19 章

往事追憶錄

少年時代的我,懷著對性的好奇與憧憬,對偷窺女孩的密處,想像其中的種種,享受那種看得到吃不到的樂趣情有獨衷。以下就列出一些"事跡"作為對青春時期的一些追憶與懺悔吧!!

5.1萬字7.67 25328 -

完結93 章

三喜

古代ABO 第一人稱4p古代ABO背景,肉香 第一人稱,有虐...或者很虐,然後有說是娘受...可我覺得不娘

21.7萬字8 37797 -

完結62 章

誤撞冷總裁

半年前,他誤打誤撞要了她!再問起,她卻抓抓頭發不好意思,我有臉盲癥,想不起來了。男人湊近耳邊半年前那個晚上……她面紅耳赤是你!

13.6萬字8 20537

上一章

上一章

下一章

下一章

目录

目录

分享

分享

反馈

反馈