《北派盜墓筆記》 第82章 虎妞夏米琪

今天就是金風黃給的最後時間,我們沒有那麽多錢。

所以,不管會不會被抓住,今晚我必須帶著小萱和豆芽仔跑路。

水房裏。

“這麽簡單?我們隻要這麽做了,你就給我們一人5000?”聽了我說的,夏米琪有些不信。

“對,就這麽簡單,我唯一的要求就是你們要準時。”我點頭說。

兄妹兩對視一眼,還是沒忍住包包和新手機的吸引力,答應了。

天黑,我問現在幾點了,夏米琪看了看,說不到7點。

“記住我剛才說的,後半夜開始,隨機應變,錢肯定不了你們兄妹兩的。”說完我提著水壺出了水房,兄妹兩沒跟過來。

走廊裏金風黃的人正蹲著煙,看他們一混子氣,醫院護士也沒敢上來勸,我提著水壺和這幾人肩而過,其中一人還看著我笑了笑,那笑容好像是在說:“小子,明天你們就完了。”

我不聞不顧,回到病房關上了門。

小萱蓋著被子正輸,豆芽仔癱坐在沙發上正愁眉苦臉,我猜要他的錢比要他的命還難。

我倒了杯水,小聲說:“今晚不要睡了,有行,後半夜準備跑路。”

豆芽仔立即坐起來,用手指了指外麵。

“峰子你前兩天晚上不是沒看見,外麵的人晚上流看著咱們,本不睡,你意思是咱們闖?”

我把水遞給小萱,挑眉小聲說了我的計劃。

Advertisement

這事能不能,除了看夏家兄妹能不能守約,還要看小萱,十天了,傷口結榨了還沒長牢,針線也沒拆,要忍住。

醫院後半夜,淩晨一點多。

兩側病房都關了燈,走廊上亮著度數不高的照明燈,周圍靜悄悄。

小萱臉蒼白,從門外看進來,還在病床上躺著蓋著被子,實際上裏麵已經換好了服。

我躡手躡腳走到門口,探出半個頭向外看去。

走廊上兩個人靠坐在椅子上閉著眼,正在休息,另外一人單手著煙,正在看手機。

就這時。

走廊裏夏米琪扶著夏誌學,一瘸一拐的自西向東走來,孩手裏還提著個保溫飯桶。

“來了來了。”豆芽仔興的說。

我讓他別激小點聲。

當走到躺椅那塊兒時,夏米琪哎呦一聲,忽然失手把保溫飯桶打翻了,飯桶裏都是冒著熱氣的疙瘩湯,而且不偏不倚,剛好撒了那人一。

“我草!”男人跳起來不停拍打自己大,裏怒聲大罵:“媽的你找死啊!燙死你爹我了!”

“對不起對不起,我不是有意的,”夏米琪掏出紙巾想給他。

“疼死了,別他媽了,”男人一把推開了夏米琪。

夏米琪頓時坐在地上哎呦哎呦的。

“你們幹嘛!打人了!大家快來看啊!打人了!”小平頭夏誌學立即揮著拐杖,大呼小。

值班保安聽到了聲,很快趕了過來。

聽了事經過,保安皺眉問:“你們三幹嘛的,不是病人家屬不能在這兒過夜。”

剛才靠在躺椅上睡覺的人也醒了,其中一人脾氣不好大老,開口就罵髒話:

“別幾把多管閑事,一個破保安看門狗而已,在比比弄你信不信?”

“你們不能走了!”夜班保安歲數不大,被人罵看門狗,當時就來了脾氣,他一按對講機說:“報告隊長,三樓西區走廊有混子鬧事,還罵我們都是狗,說隊長你也是狗,快帶兄弟們過來,完畢。”

“我他媽什麽時候罵你們隊長是狗了!”

“你就是罵了!我聽到了!你們三不能走了!你兩聽到了沒?”保安問夏米琪和夏誌學。

夏米琪立馬點頭,說聽到了,他罵人。

隨後也就幾分鍾的功夫,醫院保安隊長帶著十幾個保安跑來了,這夥保安手裏都拿著橡膠,領頭的保安隊長頭上沒兩,大腹便便像是懷了小孩。

“亮子,就這三個人找事兒?”保安隊長冷冷的看著三人說。

“對!”這亮子的保安指著三人說:“隊長,他們罵你是狗!罵咱們都是狗!”

三人黑著臉不說話,其中一人覺況不妙,掏出來手機想打電話找人。

當時的醫院和機關單位,這些地方的保安都很虎,也很團結,到有人找事是敢下手的,為什麽現在醫鬧這麽多,以前那麽,還有人敢打醫生?我說白了,有部分原因是了這部分人,社會風氣日下,現在的保安都開始混日子了,擱到以前有人敢醫鬧打醫生,這幫人能把醫鬧的打壞事。

說不定這保安隊長以前就是混的。

他臉沉的一揮手,那幫保安立即提著甩就招呼了過去。

很快一幫人就打在一起。

草,日,傻比,你媽,各種髒話霹靂吧啦不覺於耳,走廊做一團,開始打群架。

夏米琪大聲的驚聲尖,一邊,一邊把保溫桶裏剩的疙瘩湯往人上潑,繼續挑事。

“快走快走,”知道機會來了,我忙招呼豆芽仔和小萱。

豆芽仔背起來小萱往上顛了顛,我小心翼翼推開門,帶著他兩鑽了出去。

走廊裏作一團,金風黃的人有一人頭上被橡膠打出來了,夏米琪眼尖,一看到我們出來了,立即扯著嗓子喊:“打人了!打死人了!都快來看呢!”

我心裏說了句牛,趁著他們不注意,帶著豆芽仔和小萱跑了出去。

夏米琪這小虎妞聰明的,我們跑了後還誇來著,我也是事後才知道,為什麽亮子的那個保安來的那麽巧,原來,我們答應給夏米琪5000塊,夏米琪又轉手花了五百塊雇了保安亮子....

當時的銀川路燈度數低,到了深夜烏漆嘛黑的,我們三個一路快步小跑出了醫院,可能豆芽仔走的急扯到了小萱傷口,小萱輕哼了聲咬著牙沒喊出來。

我不時回頭觀,查看有沒有人跟上來,一直跑到了正源南街才敢停下來口氣。

這個點兒打不到出租車,恰巧路邊停了輛打著雙閃的渣土大車,司機正在車上吃泡麵,我急匆匆上前說,是不是快走了,能不能梢上我們三個。

有些尷尬,因為我看到渣土車駕駛室後麵的小床上,有個的就穿著罩罩,車裏一香水味,那的一臉風塵氣。

渣土車是拉土的,那時銀川的有關部門決定明年開始修建一個地公園,就是現在的寶湖公園,要挖人工湖工作量很大,所以提前一年就開工拉土了。

那的是司機花錢找來的,跑大車的,幹什麽的不用我多說了吧,最後我出了個高價,花1000塊錢坐他的車,說去哪都可以,隻要離開人民醫院附近就行。

駕駛室裏坐不下,大車司機讓我們三藏在了後車鬥裏,車鬥裏都是挖人工湖挖上來的土和石頭,很髒,腳一踩就陷下去了,我鞋裏灌的都是土。

司機關上車門,雙閃燈一打,渣土車慢慢開始走了。

深夜中,銀川小城靜悄悄的。

我們三藏在後車兜裏,腳下踩著土,手著車幫,一排三個腦袋整齊的探出來觀四周。

開始了下一站逃亡。

猜你喜歡

-

完結595 章

愛恨已千年

自從盜墓之旅歸來之後,席昉變得很奇怪,他能看見很多看不見的東西,擁有了神一樣的力量。郝一墨變得能掌控水的一切,仿佛她就是水的化身。舊識的二人因為捉鬼緝魂而再次結緣,揭開了糾纏千百年的愛恨情仇...

110.4萬字8 33458 -

完結181 章

恐怖洞房夜

新婚夜,老公說要給我一個驚喜,沒想到――他卻吃了我!他說蘇家曆代只要右肩有月牙胎記的都被他吃掉了。重生到十歲那年,他一邊啃著我姑姑的手指一邊說:“養你十年,再生吃。”為了不重蹈覆轍,我仗著前世的記憶和多生的一雙鬼眼,意圖逆天改命!誰知突然冒出一個帥氣的教書先生:“不想被吃?我能幫你。”“怎麼幫?”教書先生妖嬈纏上身。

52.1萬字8 19288 -

連載1709 章

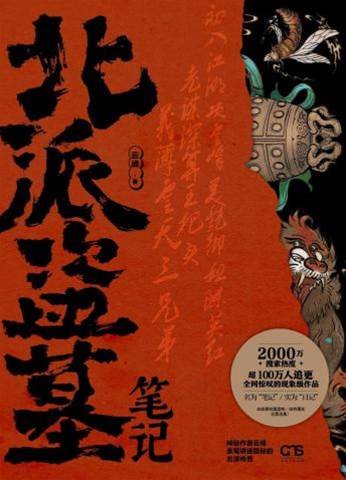

北派盜墓筆記

【盜墓+懸疑+鑒寶】我是一個東北山村的窮小子,二十世紀初,為了出人頭地,我加入了一個北方派盜墓團伙。從南到北,江湖百態,三教九流,這麼多年從少年混到了中年,酒量見長,歲月蹉跎,我曾接觸過許許多多的奇人異事,各位如有興趣,不妨搬來小板凳,聽一聽,一位盜墓賊的江湖見聞。

351.7萬字8.33 13257 -

完結957 章

驚悚降臨:這個大哥有億點猛!

陳玄北外號地藏,意外穿越到驚悚降臨的平行宇宙。陳玄北身上紋著十殿閻王,肩膀上扛著死神巨鐮:“抱歉各位,這個地盤我要了!”裂口女:“警察局嗎?有個人把我嘴縫上了!對,剪刀也給我扔了!”貞子:“城管嗎?有個人用水泥把我家井給堵死了,我回不去家了!”旱魃:“還有天理嗎?我在棺材了睡了一萬多年了,有個人把我抓出來,打了我兩個大逼個!還讓我交物業費!”自從陳玄北到來,无数厉鬼竟然变成了弱势群体!

125.5萬字8 12298

上一章

上一章

下一章

下一章

目录

目录

分享

分享

反馈

反馈