《洞仙歌》 七十七、鑿穴(上)(4800)

十六輕輕地起來,應該推開這折磨人的狗東西的,可是裡不知饜足的灼浪又刮了起來,在的骨裡磨。

被吊在半空,上不去,下不來,理智正在一點點崩潰。

十六昏昏沉沉,幾乎被本能主導,在撥中生出些委屈。

明明應該不願意的,可是為何這樣舒服,舒服中又難得很,想要些什麼,卻又不知道該要什麼。

那點子委屈在他舌的玩弄下,越釀越濃,幾乎要衝上頭去,十六赤紅了眼睛,下意識地手抓了他松散的鬢發,狠狠揪了一把。

李玄慈吃痛,從那膩人的浪裡短暫地抬起頭來,眼裡滿是不滿足的,像的瞳孔,在盯著獵。

十六嚇了一跳,一時不知如何反應,然而終究敵不過下快要含不住的潤,用極小的聲音,結結地說:“我們......是要行茍且之事嗎?”

李玄慈挑了眉,看著下赤得和羔羊一般的十六。

心被他掐出紅痕,尖上還帶著他舌留下的水,一頭青散在肩上,還被薄汗浸,蜿蜒在雪潤的上,細細,像是束縛住的網。

已經這副模樣,卻還用著天真至極的聲音,問他們是否要行茍且之事。

被催得更烈了。

玷汙無知的純真,是一件多麼令人著迷的事。

越是天真得和羔羊一般,野嗜的就越是難以製。

李玄慈的眸子像滾滾奔湧的巖漿,看似冷卻灰,裡卻燒得更烈,徹底沒了亮。

他閃電般出手,將十六的腳踝擒了過來,俯了上去。

兩人靠得這樣近,連呼吸也纏在一起,十六看著他的眼睛,終於明白陷了怎樣的境地。

“我想要的,就隻能是我的。”

隨著這句話的落下,李玄慈的撞上赤的。

十六早被剝了個乾淨,那層布本起不了什麼作用,灼熱的溫著傳了過來,熨燙著的心,幾乎是立刻,的下便抖著吐了一口黏膩的,正撲在棱首上。

李玄慈角勾了下,手將放了出來,再上去。

這一回,便是著,再無一隙。

人的溫是那麼舒適又迷人,隻是一,便再也難以分開。

彼此的混在一團,粘得一塌糊塗,將染泥濘,你含著我,我磨著你,再細微的撞都讓人驚心,麻從每一寸神經直竄上脊椎,不留半分讓人清醒的余地。

“嗯.....”十六輕輕哼著,從咬的牙間裡出些余韻,將洶湧的抑一條線,心頭愈發墜墜。

李玄慈卻咬了揚起的下,帶著笑,用啞了的聲音問道:“怎麼,哥哥都了,還想反悔?”

十六默了一瞬,終於忍不住發起脾氣來。

“欺負人,你欺負人,你專門欺負我。”手包個小拳頭,狠狠從眼上過。

李玄慈卻反問:“怎麼,剛剛泄出來的時候,不舒服嗎?”

問得這般赤,這般不留余地。

可十六並非矯的人,舒服便是舒服,不舒服便是不舒服,既不會撒謊,也撒不好謊,最後張了幾次,還是老老實實回答。

“舒服的。”

聲音比貓還小。

李玄慈看著小貓一樣蜷起來的十六,生出些詭異的快來。

這便是馴的樂趣吧,不懂事也不肯認主的野,卻在不經意間,對他低下了頭,用舌頭舐汲取著他手心裡捧的水。

李玄慈的太在砰砰跳著,征服的快在催促著他,再也難以克製。

他低頭,吻起十六來。

重重一口咬在的上,趁吃痛張開,便將舌頭刺進的中吸吮攪。

甚至沒有給躲避的空間,一手掐住了十六的脖頸,卡在下頜,將牢牢釘在下,貪婪又瘋狂地掠奪的呼吸。

讓隻能從自己的口中攝取氧氣,讓的眸子全是自己的影,讓再也想不了任何事,隻能隨著他的作,沉浮在的海裡。

下亦毫不留地衝撞起來,不再是,而是攻略這副皮的兵刃。

他流著水的馬眼,脹的棱首,暴起的青筋,還有那刻骨的溫度,每一寸都了來折磨的幫兇。

狠狠蹭過藏在水汪汪的口裡的褶皺,頂開嫣紅的,棱邊還不留地反刮著已經立起來的核,連帶著被弄得厲害,可憐地腫了起來。

十六了把掛了細弦的樂,被他這樣反複磨,每劃蹭過一下,便從裡發出曖昧的水聲,滿了上來,頂開咽,衝開牙關,再從中溢出細碎的。

李玄慈放肆地玩弄著下這把心的樂,他不迷竹,不曲,可如今卻覺得這聲音好聽極了。

隻要他的稍微刻進口的皮幾分,便被撞得細碎,散令人耳熱的殘章。

這皮,是隻屬於他的,細致的骨頭,淺淺的白,桃子一樣著的,還有這水汪汪的熱。

全都得是他的。

李玄慈的眼裡閃過一點紅,是十六紅了的耳朵。

他亦赤了眼睛,張去吃,仿佛野一般咬吮著細的耳骨,恨不得一口吞進去,卻還非要製著,讓那小東西在自己牙齒上危險地碾弄。

“舒服嗎?”

和這骨的問題一起的,是他下不住的,脹的磨來去,與水廝磨得放浪不堪,將撞得殷紅。

十六沒說話,隻閉了眼承著,睫得厲害,卻還是不肯睜開。

李玄慈沒有得到回答,暴的便更加攔不住了,用力了一些進去,讓淺淺含住棱頭,水流得一塌糊塗,將兩人的心都粘粘得縷縷。

作變得激烈起來,心的那條被他的撬開一瞬,膩膩地磨著他,如貝一般翕著吸吮,連細的裡都趟了水,在被單上暈開痕。

李玄慈一手正好托著的,便也沾了滿手的水潤,他卻乾脆就著那膩,放肆地起的來。

帶著繭的手過最的地方,甚至連指尖都有意無意地刮蹭過已經被磨紅的。

十六了一下,然後脊骨僵了起來,想撐著遠離他的折磨。

可李玄慈恰恰抓了這個檔口,狠狠將撞過紅腫的核,膩的馬眼跟小口一樣,吸吮著核上的細眼,隨之而來的是韌的棱,反刮過,開強烈到讓人尖的快。

十六也了起來,再也藏不住聲音裡的熱。

李玄慈卻偏落井下石,趁這時機,再次問道:“舒服嗎?”

十六的理智隨著那的撞擊,被徹底擊碎了,崩潰一般泣著承認,“舒服,舒服,行了嗎?”

回答的,是徹底從裡刺了進去的。

熱。

極熱。

水汪汪的,燙得要化開,每一寸都是窒息的快意,絞了呼吸,讓人窒息,又讓人沉溺。

像是被放逐到了最深最暗的海底,四面都是洶湧的力襲來,看不見,聽不見,隻能隨著隨波逐流。

有一些痛意傳來,卻隻是更加濃地催生了。

李玄慈閉著眼,兀自消化著這陌生又洶湧的快。

然後他在黑暗中聽見一點聲音,仿佛是輕輕的哭泣,他如同從窒息中驟然浮出水面,大口息起來,終於睜開眼,回到現實中。

下是十六。

可憐極了。

發汗得粘在額頭上,肩一團,眼睛閉著,抖個不停。

還有那下的。

明明得和膏脂一樣,現在卻撐到極限,出紅的一條,的瓣含著他發的,舐著上盤著的青筋,還在流著水,將他都染了。

他發了些慈悲,俯吻住了這可憐的小姑娘,舌第一次溫起來,細細過的線,探了舌尖進去,裹住的舌頭,纏綿悱惻。

十六被這無言的安哄得終於睜了眼,眸子裡全是水,還藏著些委屈,似乎要抬手打他,落下來時,卻到底乖乖地放在他的背上。

那如雪花落下的力氣,卻讓李玄慈暗自翹了。

下含得越發了,恥骨抵著恥骨,出焦灼的熱來,有些疼,卻更多是不滿足。

他再看了眼十六,在沉沉發酵,想要放肆地衝撞,想要撐得滿滿的,想要將破壞,然後藏進他的裡。

他的舌尖過十六的貝齒,留下荒唐的親,然後下了起來,全了進去。

到底。

十六足尖繃,像被雨打彎了的荷苞尖,連也絞了起來,水汪汪地含著他的興趣,一口都松不了,百般吸吮,淋漓至極。

李玄慈直直著的眼睛,兩雙眸子裡隻有彼此,不錯過一緒。

十六的眼睛裡有痛苦,有茫然,也有搖,以及跟他一般無二的沉溺。

他捕捉到了那搖晃的沉溺,濃黑的眼睛裡閃過征服的快,接著毫不留地踏伐起來。

十六渾哆嗦著,承著他的撞擊,滾燙的貫穿著的,連忍不住扭的腰肢也被他的掌心囚住,隻能無助地磨著他掌上的紋路。

完全吃了進去,將這可怕的全部吃盡了,口被碩圓的棱頭不斷撞開,爛紅潤一片,細被碾弄得泥濘,黏膩在兩人的間牽出恥的絡。

李玄慈的眼越來越黑了,像是夜霧裡翻滾的霧,將一切危險藏在了可見之下。

“酸,太酸了。”

十六隻覺得酸。

好酸,一陣陣地在心漾開,他沒撞一下,便濺出些,落在皮上,崩開些,如同螞蟻的細細角爬過,讓忍不住絞了下,更加深刻地吸吮。

隻有還是活著的。

蠕著,含進他的。

上跳的青筋,震著的柱,還有刮過壁的棱邊。

全部都那麼清晰,在腦海中不斷放大,釀醉人的沉溺。

可的呼喊沒有用,十六在恍惚中起了他,“哥哥,酸,我不要。”

太酸了,酸意中又混了麻,跟細線一樣,刺進皮裡,鑽進骨頭,將的尾椎纏住,牽扯撕拉。

十六掙扎起來,然而那聲哥哥隻讓事變得更糟。

李玄慈把十六抓了過來,鑿得更深,似乎要用將釘在原地。

他,太了,隻有從這裡流出的水,那黏膩的,能夠短暫地解一解他裡狂怒的焦躁。

無法選擇,隻能瘋狂又快意地進出,連囊袋砸在口、撞過心的啪啪聲都了幫兇,催促徹底離鉗製。

再多些,再對流些水出來喂他,李玄慈這般無地想著。

從這裡,從這條水汪汪的裡進去,裡面會全然包容地含住他,吸著他,一口都不肯放,每一寸都絞著上的凸起,每一寸都彼此廝磨,每一寸都是過載的。

他沉溺在這令人窒息的致裡,瘋狂地進出著,連自己也忘記了時間。

這可憐的被他搗出了,碾了泥,潤一片,除了吸他的,再也做不了旁的事了。

這樣了個痛快,李玄慈在失控中覺十六的搐起來,尖起來,熱撲了下來,絞得他發瘋。

李玄慈極艱難地又進了幾下,然後埋進最深的裡,痛痛快快地了滿。

微博:

化作滿河星

猜你喜歡

-

完結202 章

媽媽的寫真

媽媽渾圓聳翹的美臀其實,我以前從來也沒有產生過亂倫的念頭。雖然我這個人的思想一向骯髒下流,但還不至於荒謬到那種程度。

293.7萬字8 326050 -

連載101 章

師生情

武春燕是我在沈陽上學時的老師。她那時25歲左右吧,167的身高。十分有韻味,保養得很好,看上去就如初婚的少婦一樣。每逢她的課,我總喜歡看著她的大屁股扭動的樣子,心裡很想摸摸。 有一天晚上,一位家境頗富的同學過生日,請同學們吃飯。武春燕也在。我們在沈陽大酒店訂了兩桌。酒店裡的暖氣還開著,進了屋子感到很熱,我看見武老師將外套脫了,敬酒的時候每次在她旁入座時,趁機眼睛俯視武春燕老師趐胸,窺見乳部上緣白嫩微聳的肌膚和誘人的乳溝。雖是窺見得不多,但已是蕩人魂魄,讓我下體一直亢奮著。 突然我的筷子掉在了地上,我彎下腰去撿,只看見在我旁邊的她雙膝合攏,兩條雪白誘人美腿大半裸露在外。我幾可窺見大腿根部豐滿圓潤的肌膚,這誘惑實在太刺激了。我呆呆的眼睛卻不斷地往桌下瞄。武春燕老師本能地馬上夾緊雙腿,發覺早已並攏,並未失態。 往桌下看去,見自己兩條粉腿裸露大半,細滑光嫩,確是耀眼誘人。再往我望去,頓時我們四目相接……

58.6萬字7.75 75631 -

完結1096 章

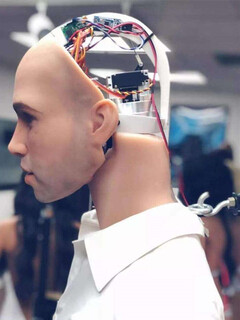

機器人當老公

路悠悠一覺醒來穿越到了年後的地球沒錢,沒房,沒人,怎麼辦?繼承遺產一次解決!美男機器人?買買買!沒有技能怎麼破?躺著玩遊戲財富滾滾來!廚師,我來!裁縫,我來!藥師,還是我來!還有那個美男,放著別動讓我來!!!什麼?機器人變成了真人?!那我的美男機器人去哪了?

113.6萬字8.09 82202 -

連載2996 章

妖豔女奴

她從瘋人院出逃時,卻成了他的解藥。被他帶到了古堡裡,成了他的女奴,必須隨時伺候。他養了很多的女奴,專教伺候男人。受盡了各種非人的折磨,她發誓,禽獸,我一定要讓你愛上我,再狠狠的淩遲你!

253.6萬字6.95 719971 -

完結376 章

風月大陸

不知何時起,一個大膽的女人坐到了葉天龍的懷中,這猶如在一堆干柴上投下了火把,帳中的氣氛頓時艷麗起來。葉天龍的大手不規矩的在懷中的女人嬌軀上游走,女人似拒還迎地扭動嬌軀,一雙玉手則不停的在葉天龍的身上摸索著。片刻后,羅衫半解,酥胸半露,春光乍現,葉天龍頓覺欲火驟升。這時帳中的眾女纖手齊動,衣衫飛舞,頓成無遮大會。空氣中流動著誘人的脂粉香和女人濃濃的肉香。

202.5萬字7.6 110636

上一章

上一章

下一章

下一章

目录

目录

分享

分享

反馈

反馈