《他比時光更撩人》 坑深081米 我看上去像是睡地板的人?怎麼想的?

男人聞言終於正眼瞧著,挑著眉梢,“我一個人住為什麽要在客臥放床?”

慕晚茶,“……”

他說的好有道理的樣子。

清冽的煙草氣息襲過來的時候,晚茶條件反的皺了皺鼻子,瞪他,“你很窮嗎?一張床都買不起?”

男人隨手將指間夾著的煙掐滅,深眸看著氣鼓鼓的臉蛋,“我不窮,但我就是不想買床,”

他的聲音裏若有似無的匿著微末的淡笑,“所以,你要怎樣?”

能怎樣?還能怎樣?

晚茶被他氣的說不出話來,幹脆耍起了賴,“我不管,你去給我弄張床來,反正是你要死要活非讓我住下來的,你不給我弄床我就不住了。”

英俊無雙的男人眉眼間的嘲弄一層一層往外漫,毫不留的諷刺,“我為什麽要死要活的讓你住?還不是你要死要活的非要嫁給我?”

慕晚茶,“……”

無言以對。

天臺上安靜的像是隻能聽見劃過耳畔的風聲,以及夏夜花園裏不停歇的蟲鳴聲。

慕晚茶手指撥開微風吹到臉上的發,角稍彎,笑意瀲灩,“薄先生,你不給我弄床難不是想讓我睡一你的床上?”

男人抬著眼皮淡淡的睨一眼,薄清晰的吐出四個字,“你做夢去。”

那英的眉眼間淨是清貴的冷蔑,“睡地板?”

晚茶眼睛轉了下,不確定的問,“你嗎?”

Advertisement

他的短發已經幹了,俊的臉上淨是傲,“我看上去像是睡地板的人?怎麽想的?”

慕晚茶,“……”

難不看上去就像了?

垂死掙紮,“你也知道人那幾天不能涼,我滾在地板上是不是不太合適?”

男人俊臉上沒什麽表,聲音也控製在淡漠的節奏裏,“我也覺得不太合適。”

耷拉著腦袋的人聽到這話眼睛忍不住亮了亮,嗓音都跟著雀躍了起來,猶不相信般問道,“真的嗎?”

薄暮沉不冷不熱的嗯了一聲,晚茶還沒來得及開心,便聽男人沒什麽緒的聲音再度砸了過來,“所以我允許你鋪三層被褥。”

慕晚茶,“……”

男人邁著長踩著不疾不徐的節奏從邊過,拉開臺的門進了臥室。

慕晚茶在他轉的瞬間就不死心的跟在了他的後,一臉的生無可,“薄先生,你這樣會失去我的。”

男人高大的子側過了半邊,薄刻薄的吐出四個字,“求之不得。”

他走到淺灰的大床旁邊,下抬了抬,指了指客臥的方向,“被褥在客臥的櫃子裏,去拿。”

晚茶不想理他。

眉眼清雋的男人也不在意,修長的手指攥上腰間浴巾的一角就要拽下來。

慕晚茶看著他的作睜大了眼睛,嗓音裏淨是驚詫,“難不,你還要當著我的麵一著?”

男人瞥一眼,“我也可以背對著你一著。”

晚茶,“……”

顯然這不是重點。

重點是,無論他正對著一著,還是背對著一著,那場麵想想都覺得辣眼睛。

迅速的低下腦袋,“我去打地鋪。”

“為了以防你半夜逃跑,所以你把地鋪弄在我這邊。”

“……”

慕晚茶抱了被褥到主臥的時候,一眼看見的便是半靠在床頭看書的男人。

他健碩的膛赤著,理分明,腰間隨意的搭了條薄被,逆天大長在外麵。

晚茶的視線赤一的落在他的腰間,靜默片刻後,語速極慢的問道,“你應該不會……真的一著吧?”

貴公子就算不穿睡,難道不該穿件浴袍嗎?

男人低著的眼眸仍舊落在手中的書上,視線沒有分毫偏移,語調極淡的反問,“難不,薄太太還管人一著不一著?”

慕晚茶靜了靜,沒再說話,反正他又不是暴一狂,總不會突然掀開被子跑出來。

慕晚茶速度極快的在地上鋪好褥子,來回跑了四趟,才把東西拿完。

薄暮沉無言的看著地上厚厚的足有一尺高的褥子,這人真當自己來了大姨媽了,讓鋪三層就鋪三層?

等全部弄好,男人恰好將手中的書放下,躺在了床上。

晚茶問,“你不看書了嗎?好像還早的。”

他的聲音很隨意,“看完了。”說著他隨手關上了燈。

原本明亮的臥室霎時間被黑暗籠罩,晚茶躺在褥子裏剛剛準備放鬆的瞬間僵下來,手指也跟著攥住了上的薄被。

大約是在黑暗裏尤其的被放大,臥室裏安靜的好像隻剩兩人的呼吸。

哪怕慕晚茶把眼睛睜的大大的,眨都不敢眨,那些畫麵還是不可避免的衝進腦海裏,讓的呼吸和心跳都跟著了下來。

甚至,連攥著薄被的手指都跟著細細的抖著。

男人低沉淡靜的聲音穿黑暗緩緩而來,“慕晚茶,”

他著的名字,慕晚茶有一瞬間的恍惚,有些分不清是現實還是幻覺,還是下意識的應了一聲,“嗯?”

哪怕盡力平複著紊的心跳和呼吸,上揚的尾音也製不住聲線裏的薄。

男人安靜了幾秒才靜靜的回,“你呼吸聲太大了,很吵。”

晚茶分不出心神說話,好半晌,才慢慢的答,“哦。”

又過了十分鍾。

睡姿規整的男人猛地從床上坐了起來,低沉的聲音裏淨是抑的暴躁,隔著一室的黑暗看著地上那團凸起的廓,“你是不是不舒服?”

“啊?”人的聲音很茫然。

薄暮沉沒有說話。

片刻,地上的人再度開腔了,的聲線裏匿著微不可覺的無措,像是有些猶豫,“你……可以幫我開盞床頭燈嗎?”

坐在床上的男人幾乎沒有任何猶豫的扭開了線不算明亮的床頭燈。

暖黃的線匯集圈驅散了暗沉的夜。

人在薄被裏的也跟著緩緩的舒展開了,而指尖的抖也舒緩下來。

男人的視線落在地上的人上。

蜷在薄被裏,整個人隻有小小的一團,茶的長發有些淩的鋪散在枕頭上,掌大的小臉也埋在的枕頭裏,看不見表。

薄抿了抿,低沉的嗓音仿佛從間最深滾出,“很冷嗎?”

他邊說著,邊撈過扔在床頭櫃上的遙控,把室空調的溫度打高了兩度。

然後扔掉了遙控重新躺好。

晚茶像是才反應過來,後知後覺的回答,“不冷。”

盛夏的天氣,空調的溫度調的也不算很低。

猜你喜歡

-

完結86 章

不見面的男朋友

謝桃交了一個男朋友。他們從未見面。他會給她寄來很多東西,她從沒吃過的零食,一看就很貴的金銀首飾,初雪釀成的酒,梅花露水煮過的茶,還有她從未讀過的志怪趣書。她可以想象,他的生活該是怎樣的如(老)詩(干)如(部)畫。因為他,謝桃的生活發生了本質上的改變,不用再打好幾份工,因為他說不允許。她的生活也不再拮據,因為他總是送來真金白銀。可她并不知道,她發給他的每一條微信,都會轉化成封好的信件,送去另一個時空。

33.7萬字8.18 24275 -

完結493 章

重生歸來,家里戶口本死絕了

前世,顏夏和顧家養女一起被綁架。無論是親生父母、五個親哥哥,還是青梅竹馬的男朋友,都選了先救養女,顏夏被撕票而死。重生歸來,和父母、渣哥斷絕關系,和青梅竹馬男朋友分手,她不伺候了。為了活命,她不得不卷遍娛樂圈。大哥是娛樂圈霸總。轉眼親妹妹開的明星工作室,居然變成了業內第一。二哥是金牌經紀人。轉眼親妹妹成了圈內的王牌經紀人。三哥是超人氣實力派歌星。轉眼親妹妹一首歌紅爆天際。四哥是知名新銳天才導演。轉眼親妹妹拍的電影票房讓他羨慕仰望。五哥是頂流小鮮肉。轉眼...

89.8萬字8.5 160248 -

完結244 章

一眼著迷

五歲那年,許織夏被遺棄在荒廢的街巷。 少年校服外套甩肩,手揣着兜路過,她怯怯扯住他,鼻音稚嫩:“哥哥,我能不能跟你回家……” 少年嗤笑:“哪兒來的小騙子?” 那天起,紀淮周多了個粉雕玉琢的妹妹。 小女孩兒溫順懂事,小尾巴似的走哪跟哪,叫起哥哥甜得像含着口蜜漿。 衆人眼看着紀家那不着調的兒子開始每天接送小姑娘上學放學,給她拎書包,排隊買糖畫,犯錯捨不得兇,還要哄她不哭。 小弟們:老大迷途知返成妹控? 十三年過去,紀淮周已是蜚聲業界的紀先生,而當初撿到的小女孩也長大,成了舞蹈學院膚白貌美的校花。 人都是貪心的,總不滿於現狀。 就像許織夏懷揣着暗戀的禁忌和背德,不再甘心只是他的妹妹。 她的告白模棱兩可,一段冗長安靜後,紀淮周當聽不懂,若無其事笑:“我們織夏長大了,都不愛叫哥哥了。” 許織夏心灰意冷,遠去國外唸書四年。 再重逢,紀淮周目睹她身邊的追求者一個接着一個,他煩躁地扯鬆領帶,心底莫名鬱着一口氣。 不做人後的某天。 陽臺水池,紀淮周叼着煙,親手在洗一條沾了不明污穢的白色舞裙。 許織夏雙腿懸空坐在洗衣臺上,咬着牛奶吸管,面頰潮紅,身上垮着男人的襯衫。 “吃我的穿我的,還要跟別人談戀愛,白疼你這麼多年。”某人突然一句秋後算賬。 許織夏心虛低頭,輕踢一下他:“快洗,明天要穿的……”

36.7萬字8 11823 -

連載332 章

禁止離婚!傅先生強寵小甜妻

認識不到兩小時,姜蔓便和傅政延領證結婚。 她爲了臨時找個地方住,他爲了應付家族聯姻。 婚後,姜蔓一心搞事業,努力賺錢,想早點買房離婚搬出去, 然而,傅先生卻對這小妻子寵上癮了, “老婆,禁止離婚!“ “我不耽誤你搞事業,你上班的時候,還可以順便搞一搞我~” 姜蔓這才知道,原來自己的閃婚老公,竟是公司的頂級大老闆! 公司傳聞:傅總裁寵妻無度,和太太天天在辦公室搞甜蜜小情趣~

58.4萬字8 3247 -

完結281 章

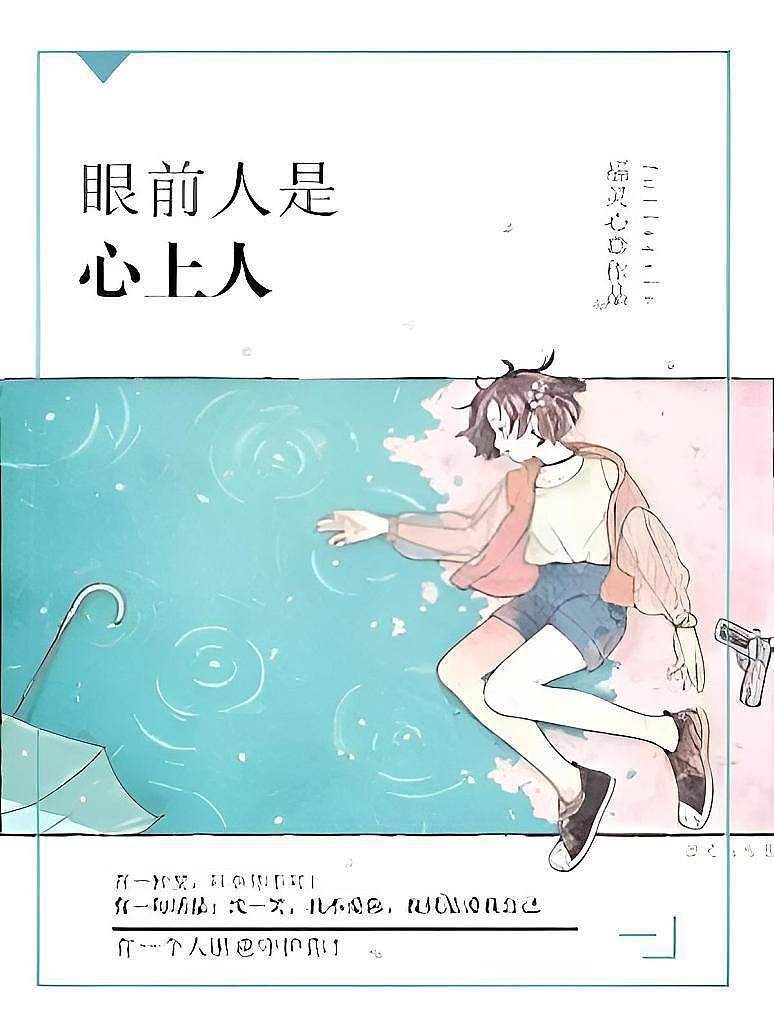

眼前人是心上人

巫名這兩個字,對于沈一笑來說,就是掃把星的代名詞。 第一次她不走運,被掃把星的尾巴碰到,所以她在高考之后,毫不猶豫的選擇了離開。 卻沒想到,這掃把星還有定位功能,竟然跟著她來到了龍城! 本來就是浮萍一般的人,好不容易落地生根,她不想逃了! 她倒要看看,這掃把星能把她怎麼著。 然而這次她還是失算了。 因為這次,掃把星想要她整個人……

25.9萬字8 161

上一章

上一章

下一章

下一章

目录

目录

分享

分享

反馈

反馈