《七零年代漂亮親媽》 第18章 第 18 章

周慧茹看到地上被摔爛的新煤球,心疼不已,“劉永年你咋回事,一個煤球都夾不住,這個月咱家可就剩這點供應了,你要都給摔碎,回頭你兒子閨用啥?”

劉永年卻顧不上那些煤球,走過來臉難看的朝周慧茹道:“你記不記得,我以前跟你說,咱們要結婚的那年,老家那邊的人想給我在鄉下說個對象。”

“咋?” 周慧茹眼皮跳了跳,沒好氣的瞪著劉永年。

劉永年咽了口唾沫,看了眼閨和媳婦兒,才又道:“我雖然沒見過,但聽我娘提過一,好像就是什麼春梅的,我跟你結婚后,聽說就被說給一個殺豬匠了。”

“原來又是你惹出來的!”周慧茹一聽,火氣直往上冒,丟下針線簍子,就往劉永年的胳膊上使勁兒掐。

“王狗蛋他爹以前就是個殺豬的!你說說你,你這個當爹的,你咋現在才說!合著人家那麼欺負你兒子,都是沖著你來的,誰家能有你這麼個坑兒子的爹!”

周慧茹氣不過,掐的不過癮,忍不住就想拿沒納好的鞋底子他,劉云一把奪過來,趕哄著道:

“媽,這事兒也不怪我爸,你想想,他都記不住人姓啥,要不是你今天在爸跟前說了個名字,我爸都想不起來這事兒,那你讓他咋說啊。再說了,這不證明我爸這麼多年,心里就裝得下你一個人嗎?”

“對對對,你今天不說,我哪會想起這茬?我又不認識人家。”劉永年忙點頭附和,心里覺得他閨這就是厲害,句句都說到他心坎上去了。

周慧茹被閨說得臉稍稍有點熱,瞥了劉永年一眼,到底沒再說他什麼,反正以后那家人,估計也不敢再找家麻煩了,年前那王狗蛋的爹因為豬事件,被廠子里停了職,這個年肯定都過得不舒坦。

Advertisement

想到這兒,周慧茹又忍不住擔憂起來,“云,你說家會不會因為你舉報的事,記恨上你?”

“記恨是肯定的,不過我都要去隨軍了,礙不著啥事。你們也不用擔心,我打聽過了,男人只是停職,估計找的啥門路,聯廠這份工作我猜八是丟不了的,只要男人在聯廠一天,他們家以后肯定都不大敢再得罪這附近的街坊鄰居。”

如今那家人也算是有案底在,但凡稍微有點腦子,以后在這條街上,就得夾著尾做人。

“閨說得對!” 劉永年忍不住點頭。

周慧茹雖然消了氣,可也并不想這麼快給劉永年好臉,只朝男人呵斥道:“你趕把煤球渣收拾了,別杵在這兒,看著都心煩。”

......

年初三這天,天朗氣清,劉云放下針線活,得出門把最后兩幅畫手。

在友誼商店蹲了小半天,口水都說干了,好不容易才把最后兩幅畫以八百塊人民幣打包賣了出去。

要不說劉云能拿金牌銷售呢,五塊錢本買來的國畫,轉手就從老外那里坑了三千塊。

這價格,哪怕是真品名畫,放在滬市的黑、市上,也不一定能賣到這麼高。

可在老外那里,這點錢就不算啥了,畢竟匯率差擺在那兒,再加上劉云一口流利的式英語,說出來的話,還能句句讓人心,反正被推銷的老外,心里就一個覺,不買就是虧!

去郵局存完錢,劉云就去了黑、市聯絡點姚順六那里。

“妹子,這麼多糧票,你都吃得下?”

姚順六從屋里拿出一疊厚厚的全國糧票,還有其他布票、票、工業票,林林總總加起來,都夠別人家里一年的用量了。

這些都是他這幾天從各個地方收上來的,還不算前幾次,劉云已經從他手里買走的一些。

這段時間,是賣票證給劉云,姚順六就賺了一大筆。

雖然心里很好奇,劉云一個姑娘家膽子怎麼這麼大,又哪來的那麼多錢一下買這麼多票證,眼睛都不眨一下,可干他們這行的,都懂規矩,能不多問,就別問。

“姚大哥,謝謝你,這次易完,以后我就不來了。” 劉云數了錢遞過去,跟姚順流道別。

幾次易下來,覺得姚順流這人還不錯的,腦子靈活,不笨,心思又巧,關鍵是不貪心,合作幾次,也沒見他坐地抬價故意拿喬啥的。

“這麼巧?”姚順六一聽,詫異道:“我還正要跟你說呢,我這聯絡點其實從你第一次過來就已經撤了,我下個月要去下鄉,今天做完你這單生意,我就不做了。”

說起來,他還謝劉云,讓他在下鄉前輕松賺了一筆,好歹去農村以后,不用擔心錢的問題。

“那是巧”劉云笑道,也沒多問什麼。

這時候,下鄉的青年一大把,像姚順六這種待在城里沒工作的,弄到鄉下去,是再正常不過的事。

要不是嫁給陸長征,最后肯定也只有到鄉下去。

“對了,我前兩天在鄉下收了個東西,你要不要?”

“啥東西?” 劉云隨口一問。

“一串玉葫蘆,從一個老太太手里收的,我也不知道真假,就是看著漂亮就買回來了,串了三個呢,估計不值什麼錢,就小巧致,我就收了。”

姚順六本來對收老件不怎麼興趣,他也是個外行人,看不懂不說,收回來還不好出手。那串玉葫蘆,他也是想著有劉云這麼個買家,人家大件不要,就要能隨攜帶的假貨,那串玉葫蘆剛好能滿足。

劉云已經不打算再去友誼商店忽悠老外了,常在河邊走,也怕掉水里,不過,想著姚順六是幫收的,橫豎也就幾塊錢的事兒,不能讓人白費功夫。

“謝了,多錢?”

姚順六見連貨都沒看就收下,心里對劉云更加高看一眼。

“我八塊收的,九塊給你?” 姚順六語氣不大肯定,他倒不是心虛,那玉葫蘆就是八塊收上來的,只不過他心里覺得特別不值當,一個鄉下老天太手里,能有什麼真古董,花八塊錢收三個小破葫蘆,當時他也就是抱著試一試的心態,想著反正底下還有劉云這個喜歡假貨的買家兜底呢。

而劉云果然沒讓他失,直接給了一張大團結。

“姚大哥,謝謝你,我給你算十塊,跟你合作開心的,希你在鄉下一切順利,自己上多準備點錢和票吧,鄉下不比城里。以后咱們要是有機會見,希還能和你合作。”

和人打道,說兩句心話,既不要錢還能刷好,劉云不介意多說兩句。

姚順六一愣,看著劉云包裹在雷鋒帽下的那雙眼睛,干凈明亮,即便有兩條黑的眉,看習慣也不那麼礙眼了。

他知道劉云是故意喬裝,能長一雙這麼好看的眼睛,臉能差到哪兒去。

“謝謝” 接過大團結,姚順六心突然有點兒落寞。

相比較起來,劉云心倒是不錯的。

因為姚順六收上來的這串玉葫蘆,確實小巧漂亮,潤澤亮,上去一點瑕疵沒有,最適合給小孩兒帶著玩。

真的假的看不出,反正也就十塊錢,漂亮就行了。

初六這天,劉云去火車站接陸長征。

等了個把小時,才在擁的人群中,看到那抹拔的軍綠影。

“云!” 陸長征快步跑過來,眼角滿是笑意。

“累了吧?” 劉云也笑,看到陸長征心順其自然就變得更好。

陸長征果斷搖頭,“一點都不累。”

可不是不累麼,從踏上離京的火車,他就開始興,到這會兒也沒平靜下來。

“先去招待所放行李吧,我媽在家給你做了好吃的。”

“好” 陸長征點點頭,果斷手拉住劉云,把人帶出火車站。

到了招待所,陸長征又快速洗了個澡,換了干凈裳。

劉云就坐在招待所的大廳等他,見他出來,整個人氣宇軒昂,俊朗帥氣,引得前臺的小姑娘,都看了他好幾眼。

劉云笑著走上前,“你把臟服帶著,我回去給你洗了晾上,招待所這邊不好晾。”

陸長征腳步一頓,眉眼笑得更開了,“謝謝你,云。”

回到家里,劉永年和周慧茹夫妻倆一個個對陸長征比親兒子還熱絡。

“長征啊,你咋又拿這麼多東西來,花錢。” 周慧茹看到桌上,好幾大包的東西,就皺眉勸。

“你和云以后結婚要花錢的地方還多,我和你叔又用不著吃這些,上次都跟你說了別花錢,你這孩子咋不聽呢?”

“嬸子,這是我家老爺子讓我帶給你們的。我和云結婚,本來就匆忙,老爺子也不開,這些是他讓我一定得帶給你和叔補的。”

“還有博文。” 陸長征說著,從布包底下出一個兒的軍挎包,上面的五顆紅星閃閃耀人。

“博文快說謝謝。” 周慧茹笑彎了眼,把躲在劉云后頭的劉博文給一把揪出來,“你長征哥哥都來咱家這麼多回了,你說你膽子怎麼還是這麼小?”

劉博文絞著手指頭,眼珠子釘在那個軍挎包上舍不得挪開眼,可小就是固執的撅著,不愿意出聲。

陸長征也沒當回事,直接把軍挎包往小家伙上一挎,了腦袋,說道:“等以后再讓你姐給做一套仿軍裝,你就也是一枚小戰士了!”

劉博文剛背上軍綠的小挎包,就跟泥鰍似的從陸長征手里了出去,一溜煙又躲回他姐后頭,稀罕的抱著小書包,不理陸長征說啥。

“你個小白眼狼!” 陸長征很不見外的,把劉博文抓回來,往他屁蛋子上輕拍了兩下,才放人離開。

劉永年和周慧茹夫妻倆在旁邊看了,眼底只有笑意,他們是打心眼里,越發覺得這個婿人好。

不虛假意,不管是對劉博文還是劉云,都能看出來,他是真心的待人的。

老爺子雖然人沒到,但讓陸長征捎帶的東西真心不,還都是好東西。

尤其看到還有一顆小人參的時候,劉云眼皮又跳了跳。

老爺子送的這堆東西里,好多都是市面上見不到的特供商品,劉云就有點詫異了,估計自己原先對陸長征家里的猜測,可能還太保守了點。

連劉云這種見過世面的,都被老爺子送的這堆東西嚇到了,更別提劉永年和周慧茹夫妻倆了。

看著桌上好些他們見都沒見過的東西,兩人大眼瞪眼小,連話都不知道該怎麼說。

結果這還不算,陸長征又連著給他們丟了一個更大的驚嚇。

“叔、嬸子,這存折里有一千塊錢,是我爺爺我給攢的彩禮錢。”

陸長征把折子塞到周慧茹手里,周慧茹哪里敢接,燙手的趕推回去。

“長征啊,這個我們不要,你趕拿回去。”

一千塊的彩禮啊!

在這個年代,農村娶個媳婦三十塊都能讓人說道好久,就算是城里,給三十塊彩禮,那也想當面了,可陸長征突然丟過來一千塊的折子,差點沒給周慧茹夫妻倆嚇暈過去。

可就算再怎麼暈,他們也不會收這錢的,這麼高的彩禮要是收下了,那不賣兒了嗎?

夫妻倆拒絕的態度很堅定,陸長征折子送不出去,就把求救的目投向劉云。

“這彩禮錢,我爸媽是不會要的,你直接收起來吧。”劉云站在旁邊,實事求是。

就周慧茹夫妻倆那子,能收下這張存折才有鬼了。

陸長征為難了一會兒,想了想老爺子的吩咐,干脆把折子往劉云懷里塞,“老爺子給我下了任務的,叔和嬸子不要,那就給你,反正你要讓我再把這個折子還回去,他估計要打斷我半條。”

猜你喜歡

-

完結1221 章

報告爹地:媽咪要逃婚

夏心妍嫁了一個躺在床上昏迷三年的男人,她的人生終極目標就是成為一個超級有錢的寡婦,然後陪著她的小不點慢慢長大成人。 「霍總,你已經醒了,可以放我走了麼?」 「誰說的,你沒聽大師說麼,你就是我這輩子的命定愛人」 一旁躥出一個小身影,「媽咪,你是不是生爸比氣了?放心,他所有的家當都在我的背包里,媽咪快帶上我去浪跡天涯吧」 男人深吸一口氣,「天賜,你的背包有多大,還能裝下爸比麼......」

193.5萬字8 13052 -

連載1504 章

夫人她A爆全世界

【甜寵,重生,虐渣,馬甲,團寵】“還逃嗎?”秦初使勁搖頭:“不逃了。”放著這麼好看的男人,她再逃可能眼睛真有病,前世,因錯信渣男賤女,身中劇毒鋃鐺入獄,自己最討厭的男人為替自己頂罪而死,秦初悔不當初,重回新婚夜,秦初緊抱前世被自己傷害的丈夫大腿,改變前世悲慘人生,成為眾人口中的滿級大佬。人前,秦初是眾人口中秦家蠢鈍如豬的丑女千金,人后,秦初是身披各種馬甲的大佬,某天,秦初馬甲被爆,全

135.4萬字8 16222 -

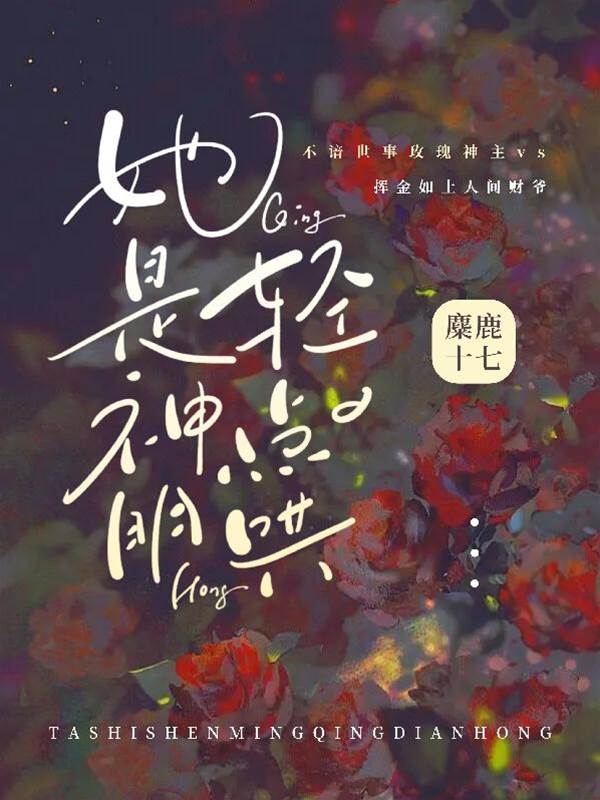

完結139 章

她是神明輕點哄

[不諳世事玫瑰神主VS揮金如土人間財爺][先婚後愛 雙潔+情有獨鍾+高甜]“她牽掛萬物,而我隻牽掛她。”——柏聿“愛眾生,卻隻鍾情一人。”——雲窈雲窈有個好的生辰八字,擋災的本事一流。不僅讓她被靈蕪城的豪門喬家收留,還被遠在異國,家財萬貫的柏老爺給選中做了柏家大少爺柏聿的未婚妻。—雲窈喜歡亮晶晶的寶石和鑽戒,豪門貴胄笑話她沒見過世麵,柏總頓時大手一揮,寶石鑽戒一車一車地往家裏送。—雲窈有了寶石,想找個合適的房子專門存放,不靠譜的房產中介找上門,柏太太當機立斷,出天價買下了一棟爛尾樓。助理:“柏總,太太花了十幾億買了一棟爛尾樓。”男人麵不改色,“嗯,也該讓她買個教訓了。”過了一段時間後,新項目投資,就在那片爛尾樓。柏聿:“……”—柏聿的失眠癥是在雲窈來了之後才慢慢好轉的,女人身上有與生俱來的玫瑰香,他習慣懷裏有她的味道。雲窈卻不樂意了,生長在雪峰上的玫瑰神主嫌棄男人的懷抱太熱。某天清晨,柏太太忍無可忍,變成玫瑰花瓣飄到了花盆裏,瞬間長成了一朵顏色嬌豔的紅玫瑰。殊不知,在她離開他懷抱的那一瞬就已經醒過來的男人將這一切盡收眼底…他的玫瑰,真的成精了。

23.9萬字8 7712

上一章

上一章

下一章

下一章

目录

目录

分享

分享

反馈

反馈