《被迫營業的算命先生日常》 324

池幽勾了勾角:“難道不是?”

南時抬臉看他, 小聲嘀咕著說:“……就是不太好, 躺的好好地我們下去做什麼。”

池幽眉峰微挑,好笑的道:“我就在此,難道還需問‘他’的意思?”

南時沉默了一下, 然后了池幽的臉頰:“師兄別吃醋,我還是最喜歡你的。”

“……”池幽也沉默了一下,一時發現自己竟然無言以對:“胡言語。”

南時見狀笑瞇瞇的在他畔親了親:“一定要下去啊?”

“嗯。”

“好吧。”南時進而甩了甩自己的腳, 把涼拖甩飛了出去。池幽見狀好笑地拍了拍他的腰,示意他可以下去了。

南時這才松手穩穩當當地落在了棺中, 他踩了踩腳下, 覺這腳和一張席夢思也沒差多了,不由夸了一句:“還舒服的。”

池幽落在了他的邊, 轉而帶著他到了尸旁,他道:“坐下吧。”

南時不明所以,但還是乖乖聽話。池幽立在他后,俯自一旁撈起了一縷長發, 南時只覺得頭上池幽了,有些疑地問道:“師兄你在做什麼?”

“不必管我。”池幽淡淡的道:“你若是想, 盡可以一。”

南時吞了口口水:“你確定我不會把你的給出來……尸斑?”

他說完了才發現里面有歧義,連忙又解釋道:“……不是,不是那個意思,我的意思是不會稍微用點力就出來痕跡吧?”

池幽彈了彈南時的耳朵,略帶笑意的道:“便是出來了也不會怪你。”

“那不行,我心疼。”南時順口道,隨即略有些狼狽地抹了一把臉,真要命——池幽不會以為他想尸吧?

Advertisement

不過短暫的尷尬過去了之后,南時又克制不住自己蠢蠢的手了,他想回頭看看池幽,卻池幽固定住了腦袋:“老實些。”

“師兄你到底在做什麼?”南時好奇的問道。

“沒什麼。”池幽終于自他后起,掌心按在南時發頂隨著他的作挲而過,惹得南時不有些栗,南時扭頭去看發現后什麼也沒有,全然看不出池幽方才在折騰什麼,他手了腦后,這才發現自己好不容易養起來的頭發居然有一小片地方短了一截。

南時大概就有些知道了,但他見池幽一言不發,便覺得池幽可能有些不好意思,便沒有再開口,轉而輕輕了一下的手背。南時又挑著掌心的地方稍微用力了,發現沒有出現尸斑,這才大著膽子將手完全握了上去。

覺有點神奇。

明明大半年以前他一下尸都能被嚇得昏過去,現在卻敢和一尸坐在同一棺木中,甚至還敢去人家的手。

南時輕笑了一聲,另一手則是去了立在一旁的池幽的指尖,見他沒有拒絕的意思便也拉了掌中,仔細比較一個一個魂魄起來有什麼不同,最后發現好像也差不多——大家都是涼的,上去都有實,也的。

大紅的長袖隨著南時的作落到了臂間,出了一截瑩白的手腕,南時甚至產生了一種池幽的還活著的錯覺,他去搭了搭他的脈搏,見一片平穩毫無靜,又忍不住在心中嘆息。

池幽垂眸靜靜地看著南時的舉,也依稀有一些古怪的緒涌上心緒:“不害怕尸了?”

“你的,就不太怕。”南時將尸的手放在了自己臉頰上:“只要師兄你不要他突然睜眼就行。”

池幽張口說什麼,卻見南時眉間一,一手扯住了他的袖,帶著些許希冀著他:“師兄,你坐下來。”

“……嗯。”池幽坐在了南時的側,南時卻干脆的拉著他躺了下來,只見南時躺在了兩個池幽中間,一手摟住了池幽的肩膀,另一手則是勾著池幽的腰際,滿臉快樂的說:“好的,我完滿了,左擁右抱,齊人之福!”

池幽:“……哦?”

南時樂不可支的在池幽臉上輕浮的了一把:“師兄別擔心,我還是你的。”

“……”

南時沉浸在虛幻的快樂中,邊問池幽:“對了師兄我們要不要把事辦了?”

“不行。”池幽答道。

“哎,不是那個……”南時小聲的說:“我是說我們要不要辦個儀式?比如親?”

最后兩個字,南時的聲音已經接近于無了。

池幽倒是沒想到南時會有此一說,平日里見他言行無忌,什麼都敢在他耳邊說,今日說個親卻又說的小心翼翼,一副有賊心沒賊膽的模樣。

“與我親?”池幽平靜的道:“和我親,要和我的尸骨拜堂,喝杯酒,結同心發,房則要七次殞命釘,嵌于金頂之上,與我日夜相對,你怕不怕?”

南時道:“也還行?你看我這不也摟著他呢……話說嵌于金頂之上是什麼玩意兒?”

池幽半摟著他,另一手微抬,如朱蓋緩緩挪回原,將他們封閉在了棺槨。

幽藍的點亮了四周,池幽眼瞼低垂,似是很認真的在看著他,淡淡的解釋道:“取千年桃木,打磨九寸長釘,穿四肢五臟,嵌于其上。”①

南時順著向朱紅的頂蓋。

這法子邪乎,本不是尋常親的作。桃木封鬼,又釘于四肢五臟,這麼一來只要是個活人當場就能掛了,連魂魄都跑不出去,怎麼聽都像是那種強迫對方結親且是真的要送人歸西才有的兇極了的作。

古時候結親也有一生一死的,大多都是找一名孤苦無依的男,只要他/是自愿與自家的孩子拜堂親,就選了吉日抱著牌位拜了堂,從此就把對方當自家人看待,過繼子嗣都是有的。

“師兄你在唬我呢?”南時笑道:“我可是自愿和你親的,釘什麼桃木釘,把我釘這兒了難道我以后就天天留在棺材里等你來寵幸我?”

南時摟了摟另一側的肩膀:“你看咱們這棺材大得很,三個人躺著還不嫌擁,我躺一旁不就可以了嗎?把我釘在棺材板上……這有兩米多高了吧?要不你試試,你到上面去,把手垂下來,我躺在下面手,看看能不能到?”

“抱也抱不到,親也親不到,師兄你在搞什麼奇怪的放置play?”南時說著說著自己就笑出了聲——他現在不就天天被池幽搞放置play嗎?

南小時可以明確的說,他饞池幽的子可饞死了!到現在還沒吃到呢!

池幽:“……真不怕?”

“不怕。”

南時話音還沒落下呢,南時只覺得另一手勾住的尸好像了,他僵直的了一下,側臉一看,便看見一雙的眼睛冰冷的注視著他,南時心跳瞬間停擺,以迅雷不及掩耳之勢立刻撤回了搭在對方肩膀上得手,翻滾了池幽懷里:“我——!”

“師兄他睜開眼睛了啊!!!”

池幽慵懶的看著在自己懷里的南時,作勢要將他推出去:“你不是不怕?躲什麼?”

南時抱了池幽的腰,深刻的認識到了池幽有的是法子治他,他將頭埋在池幽懷里,連裳都被他拱開了:“我怕了我怕了,師兄他了他!你趕收了神通好嗎!我以后再也不敢了!”

一雙冰涼的手搭上了南時的腰,他很確信這不是被他抱著的這個池幽的——方向就不對。

南時抬頭張就想池幽救命,結果面前這個池幽斯里慢條的將指尖按在了他的上:“噓——乖孩子。”

南時已經覺到自己耳后已經炸起了一層麻麻的皮疙瘩,有一種特殊的氣場告訴他,近了,接近了……他頸側被輕吻了一下,隨即像是被咬住了,犬齒刺破了他的皮,南時抓了池幽的襟,池幽還當他要說什麼懇求的話,結果南時看著可憐兮兮的,張就是:“……這邊頸脈,小心把我脈給咬穿了,我十分鐘就能躺下封棺合葬了。”

猜你喜歡

-

完結104 章

我就想談個戀愛[重生]

上輩子, 影帝郁清歡聽公司話、聽經紀人話, 為了不暴露自己的性向, 至死也沒有談過一次戀愛, 重來一次,郁清歡表示, 去他媽的星路、去他媽的形象! 老子要戀愛! 然而,他不知道,自己早就被一匹藏在暗處的狼盯上了…… 運氣爆表錦鯉受vs純情少女狼攻

33.7萬字8 9456 -

完結217 章

欲撩清冷美人,矜嬌瘋批黏她上癮

【馬甲 女強 9歲年齡差 蘇爽 甜度爆表】宋九杳這人,不信愛情,不信親情,愛自己九分,愛別人一分都得深思熟慮。出生時,她左手有六根手指,盡管做了手術恢複正常,依舊被家族厭惡,丟棄在窮鄉僻壤的鄉下,長大後,為了十個億,還得代替親生父母養女嫁給十惡不赦的瘋批傅京墨。傅京墨是帝國權勢最盛的男人,黑白通吃,手腕戴佛珠,瘋批、清欲、冷峻,待人狠辣,誰敢惹他,他能創飛所有人。初見時,傅京墨用槍口抵在宋九杳腰間,“十個億,我給你,當做喪葬費,如何?”她立馬扮豬吃虎,看起來柔弱不能自理,一口一個老公喊的流暢自如。後來,傅京墨恨不得黏在她身上,“老婆……寶寶,我想睡床。”宋九杳剛回宋家,被全家人嫌棄。大哥嘲:“你說宋九杳啊?我不認識她,她不是我妹妹,我妹妹隻有一個宋何怡。”二哥說:“我妹妹杳杳從小生活在鄉下,腦子笨,傅爺,請你多見諒。”全城人都可憐宋九杳舉目無親,爹不疼娘不愛,還得嫁給傅京墨這個瘋子。直到後來,眾人看見不把任何人放在眼裏的傅京墨彎下腰,虔誠地注視她,替她穿高跟鞋,宛如最忠誠的信徒。這張氛圍感神圖迅速火爆全網。而在被人嫌棄的過程中,宋九杳不斷掉馬甲,打臉白蓮花……

38.3萬字8.18 42257 -

完結98 章

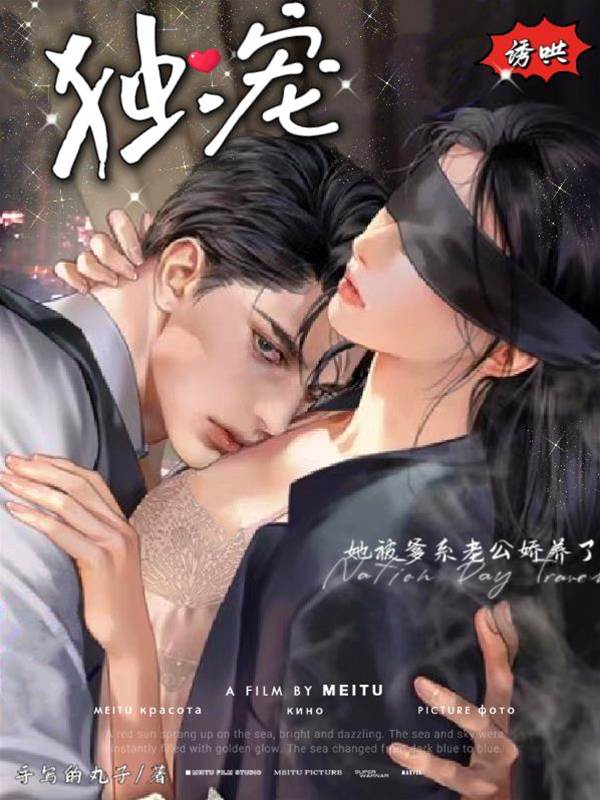

獨寵!誘哄!她被爹係老公嬌養了

1v1雙潔,步步為營的大灰狼爹係老公vs清純乖軟小嬌妻 段硯行惦記那個被他撿回來的小可憐整整十年,他處心積慮,步步為營,設下圈套,善於偽裝人前他是道上陰狠殘暴,千呼萬喚的“段爺”人後他卻是小姑娘隨叫隨到的爹係老公。被揭穿前,他們的日常是——“寶寶,我在。”“乖,一切交給老公。”“寶寶…別哭了,你不願意,老公不會勉強的,好不好。”“乖,一切以寶寶為主。”而實際隱藏在這層麵具下的背後——是男人的隱忍和克製直到本性暴露的那天——“昨晚是誰家小姑娘躲在我懷裏哭著求饒的?嗯?”男人步步逼近,把她摁在角落裏。少女眼眶紅通通的瞪著他:“你…你無恥!你欺騙我。”“寶貝,這怎麼能是騙呢,這明明是勾引…而且是寶貝自己上的勾。”少女氣惱又羞憤:“我,我才沒有!你休想在誘騙我。”“嘖,需要我幫寶寶回憶一下嗎?”說完男人俯首靠在少女的耳邊:“比如……”“嗚嗚嗚嗚……你,你別說了……”再後來——她逃他追,她插翅難飛“老婆…還不想承認嗎?你愛上我了。”“嗚嗚嗚…你、流氓!無恥!大灰狼!”“恩,做你的大灰狼老公,我很樂意。

15.9萬字8 12612 -

完結445 章

墨爺你前女友又來求復合了

分手兩年他得了厭女癥,跟女人靠太近就會反胃嘔吐。 墨爺:怎麼到處都是丑女人。 眾兄弟:??? * 喬若心突然歸來,求復合求寵愛。 墨爺:你說分手就分手,你說復合就復合?你算什麼東西! 她直接強吻,墨爺瞬間乖了,像一只溫順的猛獸。 眾兄弟:???你的厭女癥呢?你那享受的表情是幾個意思? 墨爺:滾!免費看還這麼多話! * 喬若心:兄弟們,幫我追墨琛,成功之后每人一個億,他付錢。 眾兄弟:???您二位真是比翼雙彪啊! 墨爺:你們背著我建群聊? 眾人紛紛退出群聊…… * “小鬼,哥哥挺好哄的,你耐心點。” 又美又颯的嗲精愛豆 X 病態偏執的暴躁總裁

58.3萬字8.18 12514 -

完結66 章

吻你萬千

【久別重逢/破鏡重圓/男強女強/雙向救贖】對廖宋來說,在裴家工作是門好差事。 她沒想到會栽在裴云闕手里。 這只狼狗心機深,善埋伏,又極黏人。 其實廖宋離開任何人,生活都風生水起,包括裴云闕。 她事事求周全,只漏算了一件事。 裴云闕認準了誰,即使窮盡一生,也只會等待一個終點。 有廖宋的終點。

18.2萬字8 186

上一章

上一章

下一章

下一章

目录

目录

分享

分享

反馈

反馈